【肥後遊記】第十陸譚 『肥後のふしぎなもん』妖怪世界のレジェンド「河童」、その発祥の地は肥後の国?!(菊池市・阿蘇市・八代市等)

熊本には、あなたの想像とは違うユニークな河童伝説が数多く残っています。中国から渡来して加藤清正と戦った話や、日本の河童の起源説、人を助ける心優しい河童など、その姿は様々。妖怪ひ~と一緒に、八代や菊池、天草に伝わる奥深い肥後の河童の世界へ。さあ、熊本の不思議を巡る旅に出かけましょう!

肥後(熊本)のふしぎなもんの仲間を求めて、津々浦々を旅している妖怪ひ~でございます。

今回は、肥後に残る河童の伝説を探して、妖怪ひ~が県内各地をぶらぶらと旅します!

水木しげるロードの河童(鳥取県境港市)

はじめに…

河童といえば、皆さんが想像するのは、黄桜酒造(現:黄桜株式会社)のCMに登場するカッパ一家や水木しげる氏の漫画「河童の三平」、かっぱ寿司のマスコットキャラクター達の姿で、緑色の頭に皿が付いている姿ではないでしょうか?

河童は地域性が強い妖怪の中にあって、天狗と同様に全国的に伝説や昔話等が伝承されている存在であるものであり、その知名度は日本の妖怪の中でもトップクラスです。

そんな全国的に有名な河童ですが、熊本県内には、数多くの河童に関する伝説等が伝わっていますので、良ければお近くの河童の伝承等が残る地にいってみませんか!?

それでは、県内の河童のお話の数々の一部を見ていきましょう!

Topic1:そもそも河童とは?

Point① 河童は妖怪?水の神?

前述のとおり、妖怪の中でも河童は、日本各地でその伝承が残っており、その伝承の形も様々で「河童の詫び証文」※1や「河童駒引」※2に代表されるように定番のものから特定の地域でのみ伝承されるもの等と様々です。このように数多くの伝承が残る河童は、人々に広く親しまれるなかでゲームや漫画、アニメ等の様々なものに登場し、数多く存在する妖怪の中でも上位を争う知名度抜群の存在です。

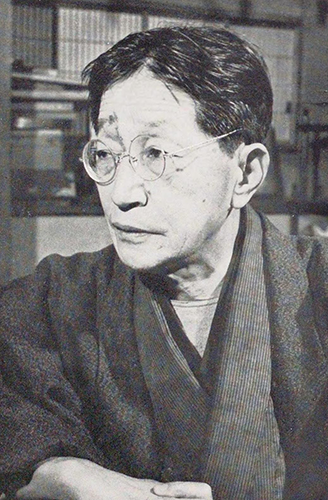

このような河童について、民俗学者・柳田國男は、昔々は地域で水神として信仰されていた存在が、信仰等を失ったりしてその地位を落とした結果、人々にイタズラ等をする河童という妖怪に変化したとしています。

河童に関する伝承として、河童が馬にイタズラ等を行う話は数多くあります。これは、昔々に水神へ人々が馬を捧げ物としていた時の名残であったと推測されるほか、文化人類学者の石田英一郎も、水辺で雌馬を飼うことで水神(龍等)の子供を得るという民間信仰や水中から良馬が出現する等の伝承がユーラシア大陸全体にあることを指摘しています。 そのほか、河童が金物(鉄)を嫌うことも、水神が金物を苦手とする事に繋がることから、水神から河童に変化したものと考えられてきました。

しかし、近年、この柳田の河童を含む妖怪論を見直そうとする研究が進められています。なかでも、民俗学者・小松和彦氏は、妖怪全てが神の地位から落ちて変化したものではなく、妖怪から神に変化したものもいるのではないかとする説を提唱されています。

ところで、最近のゲゲゲの鬼太郎に登場した河童(ゲゲゲの鬼太郎第9話「河童の働き方改革」にて登場)は、ブラック企業で働かせられる可哀想な存在でしたが、実は水神だったかもしれないと思うと、不思議な気持ちです。

※1「河童の詫び証文」:河童が人に悪事や被害を与えた後、人々が河童に対して報復(仕返し等)が行われ、河童が詫び証文を持って許しを願う物語。

※2「河童駒引」:川辺や水辺にいる牛馬を水中に引きずりこもうとする物語。

柳田國男(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/))

Point② 民俗学者・柳田国男と九州の河童の特徴?

柳田國男は、九州の河童の特徴として、自著の中で「九州ノ河童ハ、眷屬大群ヲ爲シ且ツ移動性ニ富ムコトヲ以テ一特色トス。」と述べています。これは、意訳すると九州の河童は、眷属(仲間や部下等)等で大きな集団を組織しており、かつ、移動することが特徴であるとしています(「河童駒引」『山島民譚集』)。また、尾花生(加藤藤吉)も、佐賀県白山町(現在の佐賀市白山)の男が、対馬の宿に泊まった夜、宿の側を通る大人数の足音を聞いた。翌朝亭主に聞くと、「あれは河童である。河童は昼は山にいて、夜になると食糧を求めて海へ出てくるが、害はない。」と言われた(「海と河童」『郷土研究2巻3号』)といった事例を紹介しています。その他、筑後国(現在の福岡県南部)で伝承される河童は、馬の足跡の水溜りに千匹も住むことができるとしており※3、九州の河童が大群で行動することが口承されています。

※3馬の足跡の水溜りの河童:民俗学・国文学者である折口信夫は、自身の『河童の話』で「馬の足がたゞけの溜り水があれば、河童が住んでゐると言ふ分布の広い諺も、地下水の信仰から、水の精霊は、何処へでも通ふものと考へたのである。」と述べており、河童には様々な水の信仰の名残があることがわかります。

折口信夫(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/))

Point③ 山と海(川)を行ったり、来たり?

一般的な河童のイメージは、池や川、沼等に定住している姿ではないでしょうか?

しかし、河童の中には、前述の対馬の河童のように時間帯で山と海を移動したり、春と秋の彼岸の時に川(海)から山へ住処を変えたりするという話も日本各地で伝承されています。

この山と海(川)を行ったり来たりする話は、柳田も著書の中で「河童は夏ばかりの物なり、冬は山中に入りて山童(ヤマワロ)となる」(「河童駒引」『山島民譚集』)と記載しているように、季節によってその存在が変化しているのも紹介しています。

この季節で山と川を移動するのに似た事例として、春の季節に山の神が人里に降りて田の神となり、秋の終わり頃には田んぼから山に戻り山の神となる言い伝えがあります(「霜月粥」『年中行事覚書』)。

他にも、熊本県内でこの山と海を移動する河童については、オルターの かのん さんが、郷土史研究家の前田一洋先生へのインタビューの中で紹介されていますので、ぜひ、その記事もご覧ください。

「タロージイタチ」って知ってる? 人吉球磨・芦北地方に伝わる謎のもじゃもじゃ集団⁉

Topic2:肥後の国の河童達?

Point① 有明海の河童は阿蘇まで大移動(阿蘇市)

九州の河童の特徴として、移動することを前に紹介しましたが、なかでも筑後の河童は阿蘇神社の社僧・那羅延坊に毎年ご機嫌伺いに参ると、江戸後期に成立した『蓬生談』に記載されています。

この話では、日田市にいた相撲取りの白糸嘉右衛門の息子・正市が、日田祇園の後に河童と相撲をとった際に河童の1匹(筑後川の名のある河童)を殺めてしまいます。その後、正市は、殺された河童の仲間に憑りつかれてしまい、筑後の尼御前社(現在の水天宮(福岡県久留米市)の前身。もしくは別名)の神主にその解決を依頼し、神主の助力もあり一時的に正市は落ち着くものの、最終的には河童に殺されてしまうという話です。

この殺された筑後の河童が、なぜ日田市にいたのかというと尼御前社の神主の説明によれば、筑後川の河童は毎年4、5月の頃に筑後川を遡上し、日田を経由して阿蘇の社僧・那羅延坊に挨拶に行き、年によって矢部川(福岡県)と日田川(大分県)を使い分けながら筑後川に帰るものである説明します。この正市が河童と相撲をとった年は、筑後の河童達が日田川を使って帰る年であり、その帰りの道中で日田川の河童達から日田祇園の見物を勧められ、その見物をしていた際におきた出来事だったとしています。

このことについて、柳田は那羅延坊が古くから河童達を司り、人々から河童を鎮める依頼を受けて、近隣を巡回していたことを紹介しており、尼御前社よりも古い那羅延坊の存在が古いのではと推測しています。

Point② 鬼池宮津の護り河童、荒川弾正(天草市)

昔、宮津地区(天草市五和町鬼池)には、「荒川弾正」という河童の伝承があります。この河童は、人に危害を与えるどころか、鬼池の人が水難にあったり、溺れたりすると神通力を使って救い上げてくれる存在であると伝承されており、鬼池から離れた場所での鬼池の人が溺れたりしているとわざわざ出かけて行って助けたといわれています。

また、この河童は、別名「さだなみ三郎」とも呼ばれており、宮津・友辻地区の人たちは泳ぐときに「自分はさだなみ三郎の氏子だから溺れんごとしてくだっせ」と言って泳いでいたそうです。この荒川弾正をまつった像が宮津川付近にあります。

河童の荒川弾正の像(「市政だより あまくさ 2025年4月号」より引用)

出典:「五和の民話」『あまくさの民俗と伝承 通巻9号』

Topic3:日本の河童起源説in熊本!?

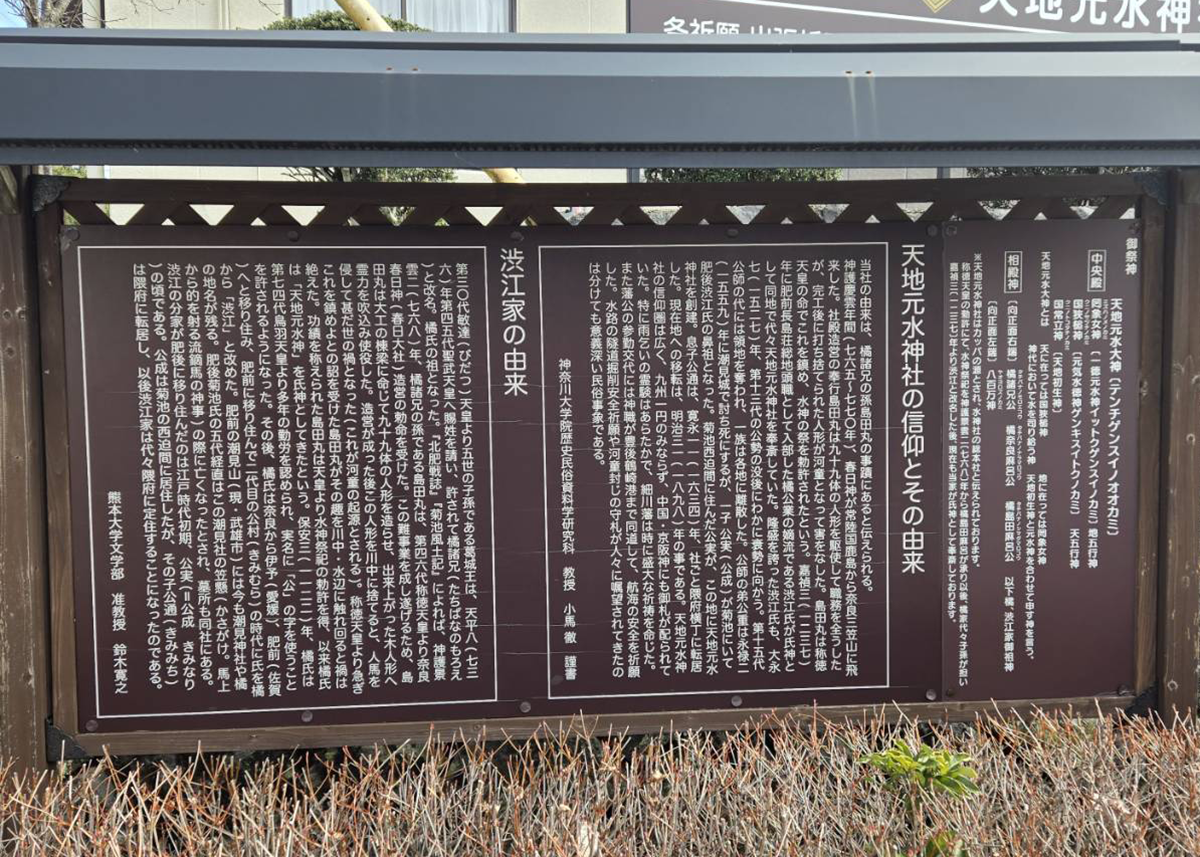

Point① 河童起源説!?天地元水神社(菊池市)

菊池市にある天地元水神社は、九州だけではなく、京都や大阪等の近畿地方にもお札が配られていたといい、その信仰されていた範囲が広いことがわかっています。特に熊本県では、細川家が雨乞いの祈禱を命じたり、参勤交代の際には鶴崎港(大分県大分市)まで神職が同行し、航海の安全祈願を行っていました。鶴崎については、こちらもどうぞ👉【肥後遊記】第拾壱譚 『肥後のよかとこ、あんなとこ』日本にこの1冊だけ!?白髪染め屋の若旦那の旅行記『諸国奇観』

この神社の由来は、 奈良時代の貴族・橘諸兄の孫である島田丸と伝えられています。神護慶雲年間(765-770)に島田丸は、常陸国鹿島から奈良の三笠(御蓋山)に神様が移られた際の社殿造営の奉行として働き、その際に99体の人形を駆使して完成させたとされます。ただし、この工事の完工後、この人形達は打ち捨てられ、その捨てられた人形が河童となり害をなしため、称徳天皇は島田丸に河童を鎮めることを命じました。無事、命令を受けた島田丸は河童を鎮め、称徳天皇より水神の祭を勅許されたと伝承されています。

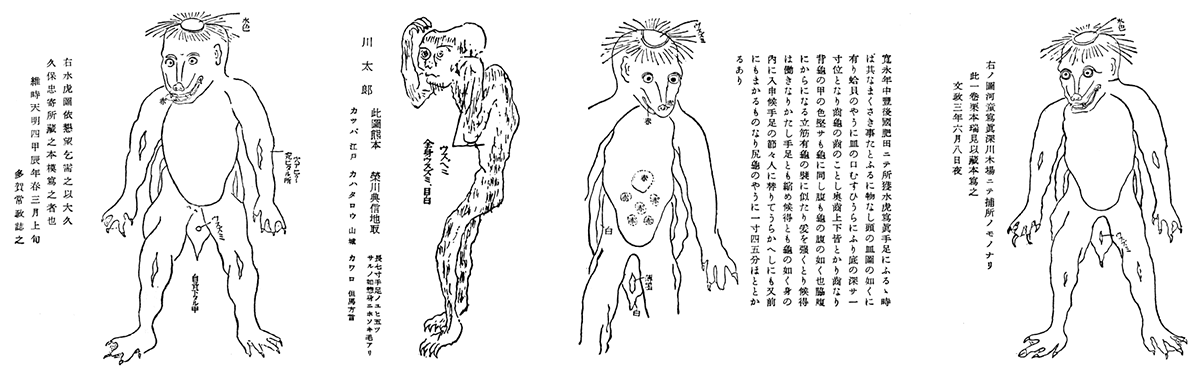

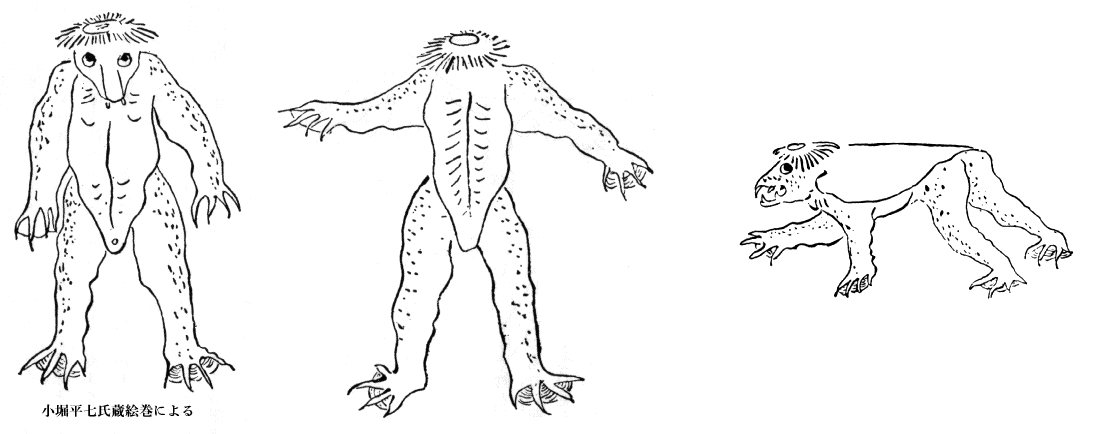

菊池市中央図書館には、この天地元水神社にまつわる古文書が4千点以上も保管されており、河童に関する記録も様々残されています。なかでも、文書の中には、4種類の河童の姿形を記したものもあり、その中には次のような特徴が記されています。

『川童(かわわらわ)』:体の大きさが2尺(約60cm)

『川太郎(かわたろう)』:川童より背が高く毛が少ない

『川男(かわおとこ)』:額が角張っている

『香赤(こうあか)』:坊主(僧侶のなり)

川童、川太郎、川男は河童の別名として九州各地で呼称されますが、姿形を記録したものは、なかなかありません。香赤は僧侶の姿をしていたとありますが、これだけちゃんと衣服を着ていたとするならば他の河童と比べると文明的な河童ですね。

天地元水神社の外観と解説板

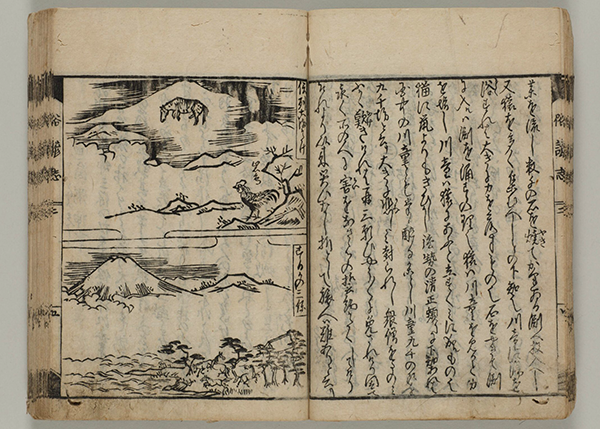

Point② 河童、呉の国から九州に上陸!そして、加藤清正とバトル!?(八代市)

河童にまつわる昔話は北は青森から南は鹿児島まで全国津々浦々にのこっています。また、「河童の川流れ」や「陸に上がった河童」などのことわざもあり、広く親しまれている河童ですが、これが中国から八代にやって来て、やがて全国に広まったのだという話をご存じでしょうか。その話は、延享3(1746)年、江戸の俳人・菊岡沾凉という人が記した『本朝俗諺志』という書物に出てきます。この話を要約すると、「中国の黄河にいた河童が一族郎党引き連れ八代にやって来て球磨川に住み着くようになった。その後、一族は繁栄してその数九千匹になったので、その頭領を九千坊と呼ぶようになった。その河童どものいたずらが激しく人々をこまらせた。加藤清正はこれを怒り九州中の猿に命令して、これを攻めさせた。これには河童も降参して、久留米の有馬公の許しを得て筑後川に移り住み水天宮の使いをするようになった。」とあります。

この話は後に「河童曼陀羅」など河童を題材にした小説で知られる火野葦平によって全国に広められることとなり、河童の知名度を飛躍的に向上させるきっかけとなりました。

この時の清正の怒り具合は前述のとおり、すさまじく球磨川に鉄砲や大砲を打ち込むばかりか、上流から毒を流したり、焼石を投げ込んだりと合戦のような状況です。これは、清正の可愛がっていた小姓を河童が川に引きずりこんでしまったことがキッカケということで、河童の自業自得のような気もします。

河童渡来の碑とガラッパ広場の河童(八代市)

また、前川橋周辺(八代市本町三丁目)は徳渕津と呼ばれる港があった場所で、八代の海の玄関口として機能した場所です。この前川橋の近くに河童渡来の碑があります。この石碑は、2つの石を組み合わせたもので、ガワッパ石と呼ばれています。この名称の由来は、中国からこの徳渕津に上陸した河童がこの地でイタズラを繰り返していましたが、人に捕まったところ、この2つの石がすり減ってしまうまで悪さをしないことを約束し、その代わり年に一度祭りをして欲しいとお願いし許されます。この時に始められた河童を祀る祭りを「オレオレデーライタ川祭り」といいます。「オレオレデーライタ」の意味については諸説ありますが、「呉の国からたくさん来られた」という意味だという説もあります。

「肥後河童」『本朝俗諺志』

Point③ 元熊本藩の水練師範小堀家に伝る河童?(熊本市)

前述の『河童の話』で折口は、様々な河童の絵を紹介しています。実はこの河童の絵は、すべて元・肥後藩の水練師範・小堀平七さんの家に伝る、河童の絵巻から借用されたとのこと。現在、熊本県には、江戸時代に肥後藩の武芸として実践され、常に敵の姿を確認できるよう顔を水につけない立ち泳ぎが特徴の小堀流踏水術が継承されており、熊本県の重要無形文化財に指定されています。おそらく、この小堀家と関係するかと思われますが、調査中です。

この『河童の話』で掲載されている河童の姿を見てみると、天地元水神社でいう川太郎は確かに毛があるような姿をしています。また、他の河童も二足歩行から四足歩行のものまで様々ですが、中には可愛いものもいます。読者のかたの好きな河童はどの河童でしょう。

色々な河童の姿(『河童の話』より引用)

【NEXT】

【肥後遊記】第拾漆譚 『肥後のよかとこ、あんなとこ』高砂や この浦舟に帆をあげて~に登場するのは阿蘇神社の神主!?(阿蘇市・八代市等)

お・ま・け

今回、ご紹介した河童の話以外にも色々ありますが、おまけ、菅原道真と河童の話です。

菅原道真は大宰府に左遷された際、河童達を助けたことから、道真の子孫に河童達は危害を加えないという伝説があり、川に入るときなどに「いにしえの約束ごとを忘るなよ 川だち男氏は菅原」(他に「ヒ ョウスベよ川たちせしを忘れなよ 川たち男われも菅原」 など)といった唱え事があります。

これから、川や海で泳ぐ季節ですが、皆さんも川等で泳ぐ際には、この唱え事を摺れば河童の被害にあわないかもしれません。

コメントをしたい方はこちらから