「400年守り続けた奥阿蘇の山を、未来までー」林業家・栗屋克範さんが育てる「南郷檜」とゆめ・千年の森へ。

奥阿蘇・東竹原で400年続く林業家の栗屋克範さん。自給自足の暮らしの中で、ブランド銘木「南郷檜」と1000年の森を育てる。そこにある“本物の林業”の姿と信念に迫ります。

宮崎県や大分県との県境にも近い奥阿蘇に、東竹原という地域があります。

そこで長い間、森を育て、木を育て、自然と人に寄り添いながら暮らされている、熊本県指導林家の栗屋克範さんに、お話を伺ってきました。

そこにあった“本物の林業の姿”と、“揺るぎない信念”とは…?

東竹原で山を守り続ける

五ヶ瀬川の源流域、400年続く山守の暮らし

阿蘇郡高森町から宮崎県の高千穂町へと抜ける途中にある、山都町東竹原。

自然の豊かな場所で、日本神話における天孫降臨の舞台としても有名な五ヶ瀬川の源流域でもあります。

そこで、400年もの長きにわたって、代々、地元の山を守り続ける栗屋克範さんのご自宅を訪ねました。

「今日は冷えますね。今、暖房を入れたところです」と、穏やかな笑顔で迎え入れてくださった栗屋さん。

田んぼでお米を作り、畑で野菜を作り、自給自足をしながら、まとまったお金がいる時は、山の木を間伐して、木材を売ってお金にする。そんな昔ながらの山での暮らし方をされています。

優しい奥様が、手作りの栗の渋皮煮やお漬物、スイカや柿を出してくださいましたが、こちらの立派な栗もスイカも、栗屋さんが育てられたもの。

林業家として名を馳せる栗屋さんですが、農業も当たり前のようにこなされる姿に頭が下がります。

阿蘇地域特有のブランド銘木「南郷檜」

栗屋さんが管理されている山には、「南郷檜」という阿蘇地域にしかない独特のヒノキがあります。

「本檜」と呼ばれる、きめ細かく美しい木材

地元では昔から「本檜」と呼ばれ、古くから挿し木で植え継がれてきたヒノキの品種で、名前もない木でしたが、昭和28年6月26日の大水害後の山の調査で、九州大学の佐藤教授・宮島教授により発見され、南郷檜と命名されました。

南郷檜は100年生以上でも成長が落ちない晩成型で、ゆっくりとまっすぐに育ち、年輪間隔がきめ細かく、木目も美しいのが特徴です。優良材は高値で取引され、社寺建築にも利用されるなど、大変重宝されている木材です。

高森阿蘇神社や長野阿蘇神社など、阿蘇地域にある神社の御神木としても点在している南郷檜。

この南郷檜を、貴重な郷土の宝として後世に受け継いでいこうと、熊本県や林家、大学の研究機関などによる「ナンゴウヒ研究会」も発足し、遺伝子分析や形態分類の研究が行われたり、南郷檜を育成する技術やノウハウを共有したりと、様々な活動が行われています。

生物多様性を守る、持続可能な林業経営

栗屋さんは、このブランド銘木・南郷檜と、1,000年を目指す木と言われるメアサスギの混植を行いながら、森の木を大径材(直径が36cm以上の木材)にまで育て上げ、間伐を繰り返すスタイルで、森の生物多様性や環境保全機能を守りつつ、持続可能な林業経営をされています。

この方法であれば、山の生態系を壊すことも、水土保全機能を失うこともなく、そこにある自然を守りながら、価値のある木材を育成し、収益も上げていくことができるのです。

国の特別天然記念物でもあるカモシカも棲むほど、自然豊かな東竹原の森。

この森の豊かさを代々、本物の林業で守ってこられたのが栗屋さんを始めとする、地元の林家の方々なのです。

熊本が誇る林業界の偉人。「森の名手・名人」栗屋克範さん

そのような功績が認められ、栗屋さんは平成19年度「森の名手・名人100人(造林部門)」に認定され、同年、全国育樹活動コンクール(個人の部)にて農林水産大臣賞を受賞されるなど、数々の賞を受賞されています。

ご自宅には、昭和天皇と植樹をされた時の写真や、たくさんのトロフィーや楯が飾られており、熊本の林業界が誇るレジェンドともいうべき存在です。

栗屋さんが語る「100年、1000年の森づくり」

100年の森を作っていた日本の林業の変化

「昔は、100年生以上の木を作っていくことが、日本の誇りでした」と栗屋さんは語られます。

特に、栗屋さんも視察研修に行かれたという、京都の北山林業や奈良の吉野林業などの関西地方の林業技術は素晴らしく、神社仏閣の建築はもとより、床の間の床柱などに優良な木材が求められ、林業家たちもそれに応えるように、良い木材を作っていたのだといいます。

しかし、木材の価格は、昭和55年をピークに急下落し、輸入自由化で海外の安い木材が大量に輸入されるようになりました。為替も変動相場制となり、円高で海外の木材がより入手しやすくなったことで、林業で生計を立てるのが難しくなり、農林業を辞める人も続出したそうです。

戦後の強制伐採や、その後の針葉樹の拡大造林、そして林業の担い手不足などの影響で、戦後植えられた木が、間伐されずに放置されて山が荒れたりするなど、山の姿は少しずつ変わっていきました。

「100年の森はお金では買えない」

そして現在も、山の木を伐採しても木を植えない、全伐して森を丸裸にする、的確な間伐作業ができていない、若い木の伐採を繰り返すなど、森を守る林業が行われていないことがあり、そのような、経済優先で自然の生態系を無視するような林業のあり方に、栗屋さんは憂いを感じられています。

「この問題はお金ではないのです。スカイツリーは、お金さえあればあっという間にできますが、100年の森はお金では買えない。3代かかるほどの長い時間が必要なのです」

栗屋さんが語られるその言葉の重みが、痛いほど胸にのしかかります。

木が育つには、果てしなく長い歳月がかかること。そして、一度失われたら、どれだけお金を積んでも戻ってこないこと。

それをはるか先代から、ずっと山のそばで、誰よりも強く肌身で感じられている栗屋さん。

山を全伐した後に苗木を植え、周りに鹿ネットが張り巡らされていることがありますが、生物多様性のある100年の森であれば、鹿が苗木を食べることもなく、鹿ネットなんていらないのだと栗屋さんは言われます。

目先の利益優先で、本当に大切なことを忘れてしまえば、きっといつか人間にしっぺ返しがくるはずです。

人間がなしえないような、自然の偉業と神秘、そして連綿と続く命への畏敬の念を、私も忘れないようにしたいと思います。

私たちも、何を想い、何を選択し、どう行動していくか―。真剣に考える時が来ているのかもしれません。

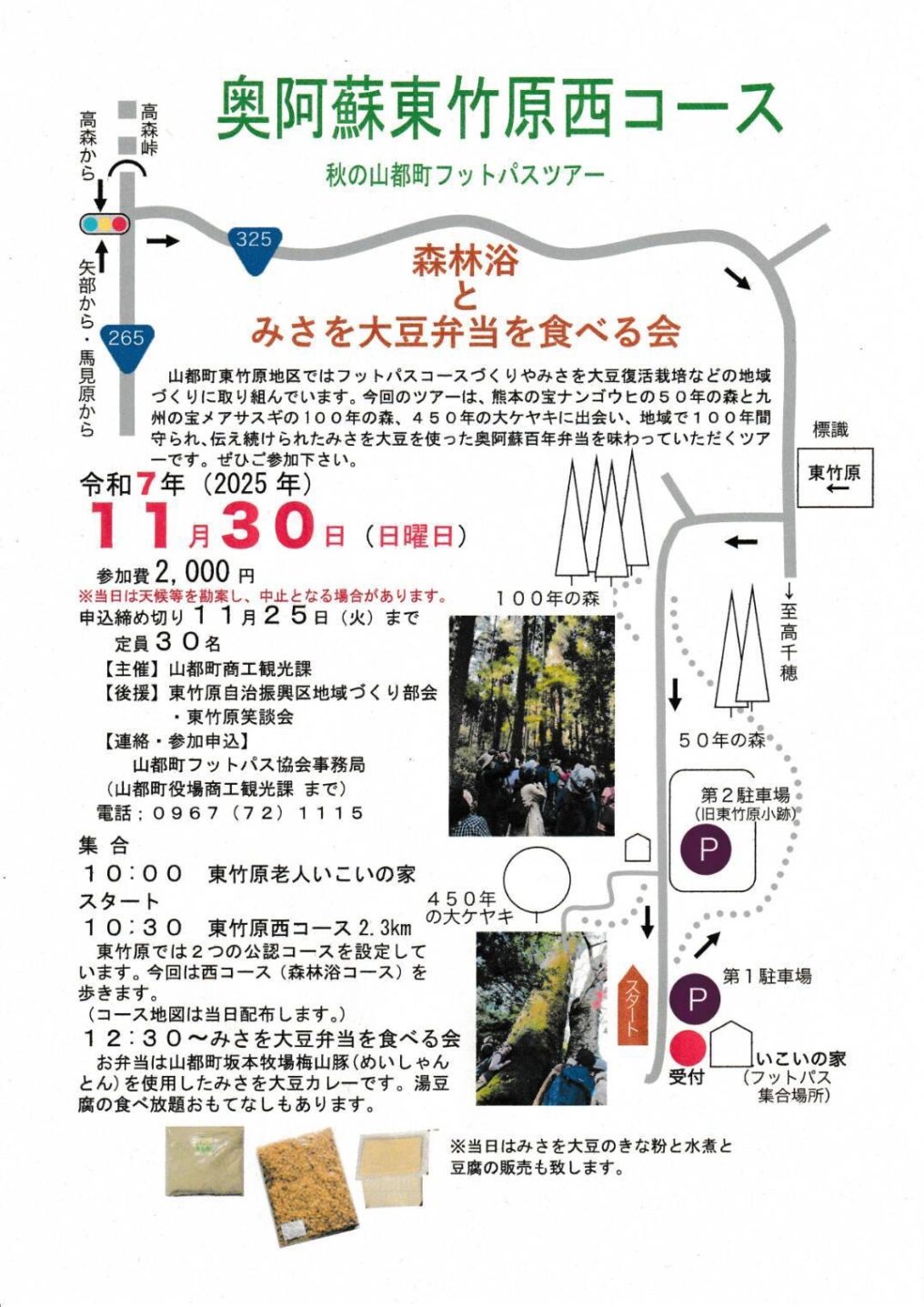

11月30日開催!東竹原フットパスイベントで美しい森を歩こう

100年、200年先、そして1000年先の未来を見据え、揺るぎない信念をもって生きられている栗屋さん。

そんな栗屋さんや、栗屋さんが育てられている立派な南郷檜に会える、東竹原地域のフットパスイベントが、11月30日に開催されます。

栗屋さんが管理されている、50年生、100年生の木々が立ち並ぶ美しい森を歩きながら森林浴を行い、最後は栗屋さんのご自宅にある、樹齢450年の大ケヤキを見学。

その後、東竹原で昔から栽培されている地大豆・みさを大豆を使ったカレーや、湯豆腐のおもてなし料理をいただくという素敵なイベントです。

このフットパスイベント、私も過去2回参加したことがありますが、栗屋さんが守り続けて来られた山は、本当に植生が豊かで、そこに育つ木も本当に立派で、思いっきり深呼吸したくなるぐらい、心地よい森です。

そしてなにより、この地でずっと山を守り続けてきた栗屋さんの言葉が胸に響きます。

この機会にぜひ、栗屋さんの生の声を聴いてみてください。

そして、栗屋さんが大切に育てられている木や、50年生、100年生の森を見て、自然と人との営み、そして、はるかな歴史をもつ森のエネルギーを感じてみてはいかがでしょうか。

▼お申込みはこちらから!

【2025秋の山都フットパスツアー申込受付について(商工観光課)】

コメントをしたい方はこちらから