【学芸員に聞いてみた!】熊本城のお殿様・細川コレクションの謎を解け!

熊本県立美術館本館にて、細川護熙(もりひろ)元首相のご先祖様が受け継いで来られた、歴史的価値の高い品々が公開中です。トラの屏風になぜヒョウが? 武家の女性の教養チャレンジ!? 小袖に隠された文様の秘密など、ワクワクしながら細川コレクションを身近に楽しめる情報をご紹介します!

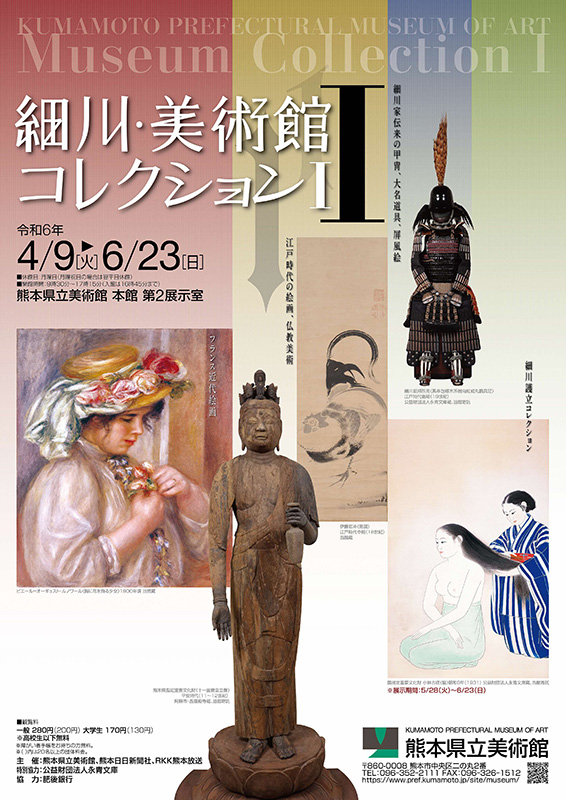

『水前寺肥後細川文化発信拠点 湧水亭』が移転オープンし、熊本城主・細川家への興味が高まった頃に熊本県立美術館本館で始まったのが、『細川・美術館コレクションⅠ』。

これが、面白いんです!😆

友達と行ったら、つい「ねえ、知ってる?」って言いたくなるはず。

細川護熙(もりひろ)元首相のご先祖様方が受け継いで来られた貴重な品々を、大人280円で鑑賞できるんですよ!

「細川家が伝えて来た歴史を感じてほしいですね」と語るのは、学芸員の金子岳史さん(文学博士)。

ということで今回は、読者の皆様に『細川・美術館コレクションⅠ』の魅力と見どころをご紹介します。

ヒョウはトラのメスだと思われていた!?

展示室に入ると真っ正面にドーンと存在感を放つのが、虎の屏風(びょうぶ)🐯!

左の『竹に虎』と、右の『松に虎』が対になっています。

とんち小坊主・一休さんが「将軍様、虎を捕まえますから、屏風から追い出してください!」と言って、室町将軍・足利義満公の無理難題を切り抜けた……という話、有名ですよね。

金子さん:「鎌倉から室町時代にかけて、中国から輸入された絵画を手本にした虎の屏風が流行ったんですよ」

肥後細川家の初代・細川藤孝(ふじたか)公が隠居されて幽斎(ゆうさい)と名乗られる前の主君も、室町将軍です。

輸入された虎の屏風をご覧になったかもしれませんね。

今回展示される金屏風は、幽斎公の息子である2代・細川忠興(ただおき)公が下絵を描いて、御用絵師が彩色したと伝えられている作品です。

忠興(隠居後は三斎(さんさい))公と言えば、奥方は戦国三大美女・細川ガラシャ夫人(ちなみに大河ドラマ『麒麟がくる』では、ガラシャこと明智たま役は芦田愛菜さん、三斎役は望月歩さん)。

金子さん:「常緑樹である松と竹は『不変』を象徴する、おめでたいモチーフです。虎は、武士の象徴ともいえる勇壮な動物。武家のハレの日を飾るにふさわしい、立派な金屏風ですね」

あれ、ヒョウもおるやないかーい!

虎は竹林が似合うけど、ヒョウってサバンナに住んでいる気がします。

ヒョウと虎ってケンカしないの?

金子さん:「実は、当時の絵師は生きている虎やヒョウを見たことがなくて、輸入された絵や毛皮を見て想像で描いていました。丸い模様の毛皮は、虎のメスだと思われていたんですよ」

は? 確かにまぁるくて、優しい感じのドット柄。

しかも毛皮のサイズが、虎より小型。だからメスだと思い込んでいたんですね!

日本全国の絵師が、虎&ヒョウの夫婦図を描いていたはずです。そして子孫繁栄を願って、結婚式などに使用されたかもしれません㊗️

朝ドラのタイトル『虎に翼』は、「強い者がさらに強くなること」という意味ですが、虎のストロングなイメージが武家に人気だったんですね。

ヒョウは、おとなしいイメージ???

なぜ優雅な奥方の着物に、戦がらみの文様が!?

次に興味深いのが、大名夫人のお召し物です!

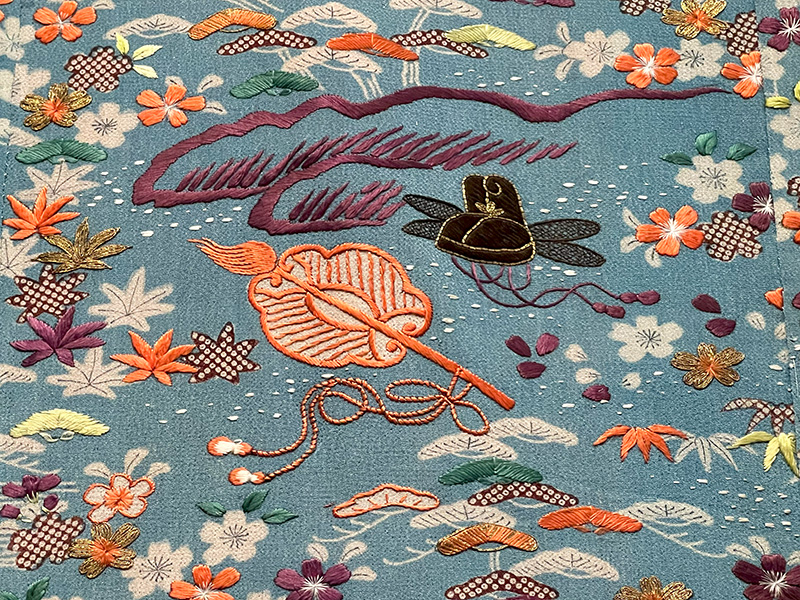

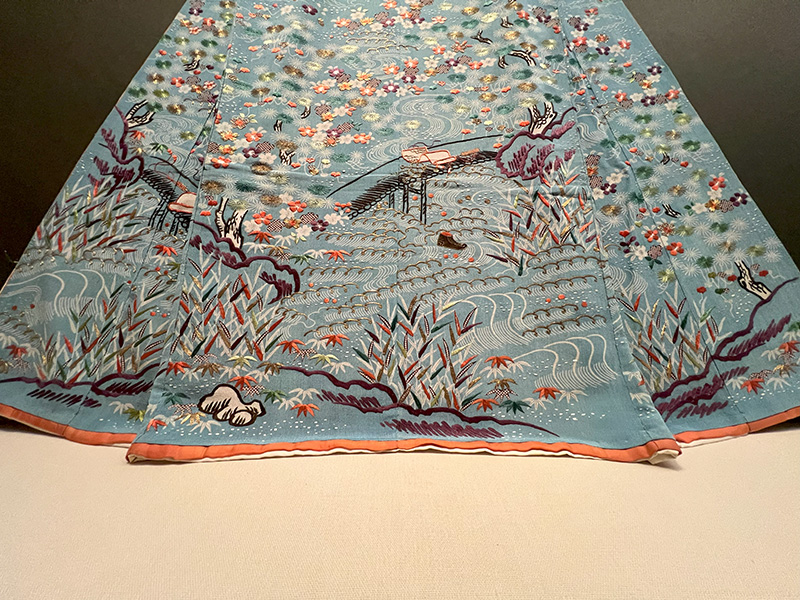

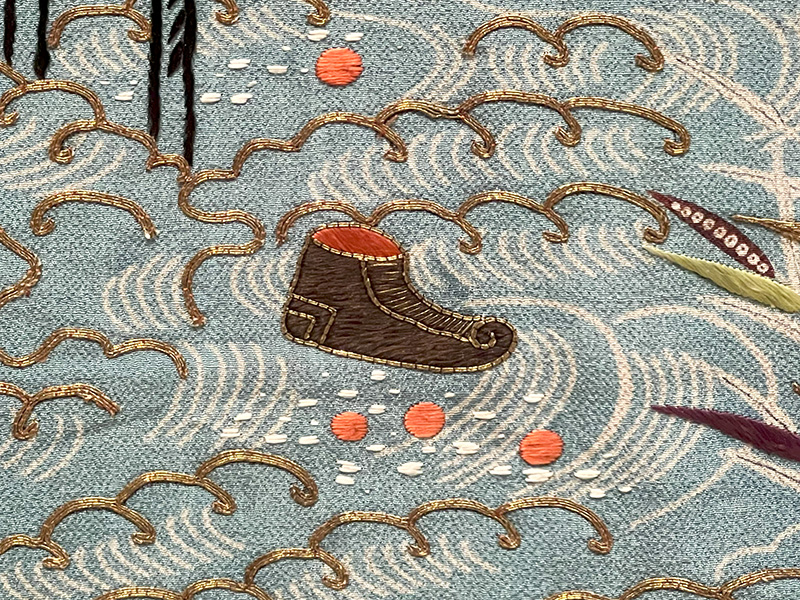

江戸時代後期、14代細川護久公の奥方・宏子様の「浅葱地(あさぎじ) 御所解模様(ごしょどきもよう) 小袖(こそで)」。

松・竹・梅や紅葉・芦など四季折々の草花が一つ一つ、丁寧に刺しゅうされています。

また文様を白く染め残す「白上げ」という手の込んだ技法が使われた、いかにも大名夫人の持ち物という風情。

ああ、上品な美しさに惚れ惚れ……。

しかし、ここで注目!!

何コレ!?という無粋な物が紛れ込んでいるんです😳

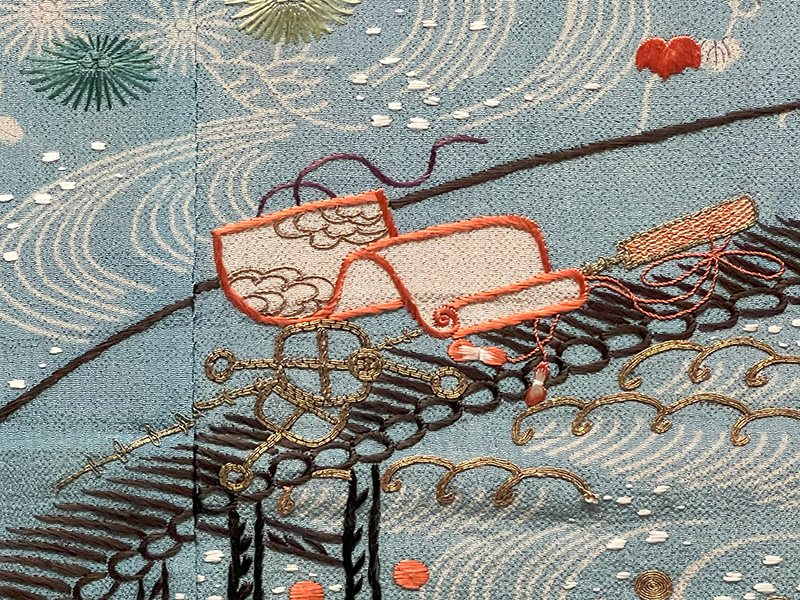

例えば右肩あたりに正装の烏帽子(えぼし)と、相撲の行司さんが持つような軍配(戦の指揮を執るための道具)。

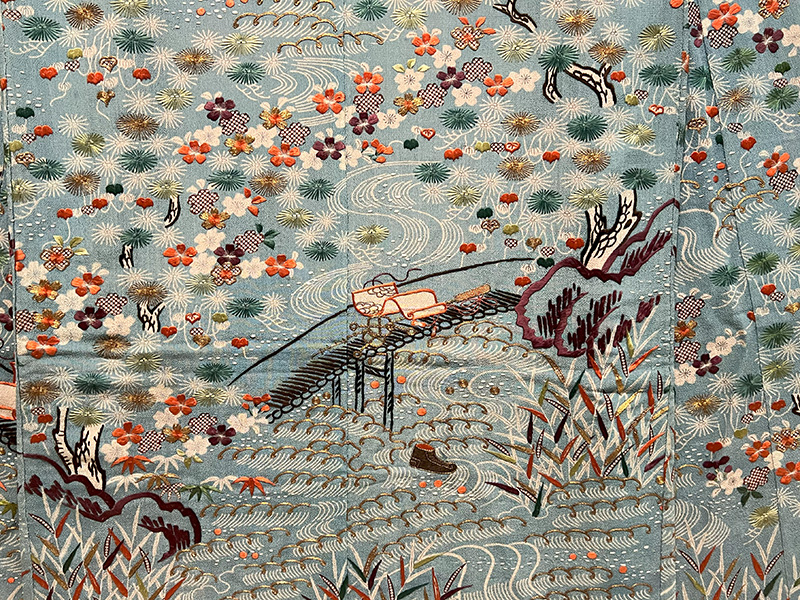

ヒザの後ろあたりには、松の木と土橋。橋の上には巻物の兵法書(戦術を書いた書物)や馬具が置いてあります。

そして橋の下、白い波間に浮かぶのはハーフブーツ?

大名夫人の着物になぜ、こんなモチーフをわざわざ刺しゅうするの?

実は、能『張良(ちょうりょう)』に関係があるんです。

ストーリーをざっくり言うと……

漢の高祖(劉邦)の臣下である張良はある日、不思議な夢を見ました。

彼が土橋を渡っていると、馬に乗った不思議な老人に出会ったのです。老人は馬上から落とした沓(クツ)を『拾って履かせろ』と張良に命じました。張良はムカつきながらも目上の人を敬い、従いました。すると老人は『兵法の奥義を知りたくば5日後に来い』と告げます。

そこで張良は目が覚めました。

張良は5日後、例の土橋へ行くのですが、土橋が思いのほか遠く、約束の時刻を過ぎてしまいました。老人は激怒し、『遅ーい! また5日後来い』と言います。

更に5日後、張良が夜明け前に行くと、黄石公と名乗る立派な身なりの老人が現れ、クツを川に落としました。張良はすぐに川に入って沓を拾おうとしますが、急流や岩に阻まれます。さらには大蛇が現れてクツを奪い、張良に襲いかかって来ます。

様々な試練を乗り越えて、張良は兵法の奥義をゲットできるのか!? そして、謎の老人の正体は!?

……という話です。

きっと「流れるクツ」を表現するため、着物の地を浅葱(あさぎ)色(ごく薄い藍色)にして川に見立てているのでしょう。

金子さん:「江戸時代の着物なのに汚れもなく、裾も全然すれていないので、実際にはほとんど着用されていないのではないでしょうか」

なんと有り難い……。もはや文学作品・芸術作品ですね。

こういう、四季の草花を細かく表現し、その中に御所車(ごしょぐるま)や『源氏物語』など古典文学を暗示する文様を入れるのを、「御所解(ごしょどき)」と呼ぶそうです。

金子さん:「古典をさりげなく入れ込む、いわゆる“匂わせ系”ですね」

その“匂わせ”を感じ取っても口には出さず、心の中で「謎はすべて解けた!」と言って応対できない女性は、武家としての教養が無いとみなされたのでしょうね。

忠興公作成の鎧兜は評価が高い!

私が細川コレクション展に来た第一目的は、この鎧兜なんですよ!

金子さん:「細川家には、江戸後期の1828年に描かれた『御甲冑(かっちゅう)等之図』が残っていて、当時の甲冑の様式がわかります」

2代三斎公は、天下を取った織田信長公に仕え、直筆の感状を受け取るほど功を上げた戦国武将。その三斎公が考案した、実用的かつ合理的な甲冑形式は「三斎流具足(さんさいりゅうぐそく)」と呼ばれ、細川家歴代藩主の甲冑スタイルとして幕末まで採用されました。

もはや武将ではない隠居後に名乗った「三斎」という名が、戦闘用の鎧兜に冠せられるなんて、どんだけすごいの😍!

左の甲冑は「黒革包(くろかわつつみ)啄木糸射向(たくぼくいといむけ)紅威(くれないおどし)丸胴具足(まるどうぐそく)」。

持ち主は13代韶邦(よしくに)公で、長州藩の高杉晋作とも戦ったことがあるお殿様です。

金子さん:「曲線的なのが細川家のスタイルですね。左は頭形兜(ずなりかぶと)と言い、ヘルメットみたいに丸い形が特徴です。この形は守りやすいんです。鉄板を繋いで丸くした上に、漆でコーティングして強度を保っています」。

兜を英語でhelmet⛑️ということに違和感を覚えていましたが、ヘルメットって頭骸骨にフィットするベストな形なんですね。

漆は、英語でjapan。

塗り重ねると強くなるなんて、すごいぞジャパン。

金子さん:「山鳥の尾羽を束ねた頭立(ずだて)を飾るのが、細川家のトレードマークです」

あ、三斎公は、1632年(寛永9年)から熊本県南部の八代城に行かれました。私は八代市博物館で、山鳥の羽根の逸話を聞いたことがあります。

友人の武将に頼まれて三斎公が兜を作った時、友人から「鳥の羽根なんて弱そう。もっと鹿の角など、強そうなのはないのか?」と文句を言われました。しかし三斎公は、「角や金属など堅い物だと、敵の刀に引っかかって、おまえの首の骨がボキッと折れるぞ。でも羽根なら首は大丈夫。しかも羽根が折れていると、戦争の最中に戦いぶりをチェックする係から見て、いかにも頑張っているようで評価が上がるぞ!」と言ったとか。

策士よのぅ……。

金子さん:「鎧はパーツを少なくして軽量化重視です。胴も金属板だと重いので、小さな鎖を使ってつないであります。軽くて動きやすく、切りつけられても守れます。様々な工夫がなされているんですよ」

「啄木糸(たくぼくいと)」とは、5色近くの色糸を交えてまだらに組んだ糸。啄木鳥(キツツキ)の胸毛の模様に似ていることから、こう呼ばれるようです。

5色のストライプにすることで、強く見えるのか、それともオシャレする余裕を見せつけたい?

何しろ刀の鍔(つば)等を装飾する「肥後象(ひごぞう)がん」を盛り立てた三斎公なので、オシャレと実用を兼ね備えているはずです。

「射向(いむけ)」は鎧の左袖のこと。矢を射る時に、敵に向かう方の袖だから、そこを強く見せる必要があるのかもしれませんね。

「紅威(くれないおどし)」とは、赤い威糸(おどしいと)。赤は強く見えますからね。

戦隊ものでもリーダーはレッドだし。

金子さん:「中世の鎧は赤が多いんですよ。古い部分を活かしながら、赤と黒で統一。半色の威(おどし)が主流で、鎌倉時代や室町時代の伝統を踏襲しています」

幕末から明治時代という19世紀のお殿様・韶邦公が何百年も前の様式を使用されているのは、それだけ役立つ部分があるということですね。

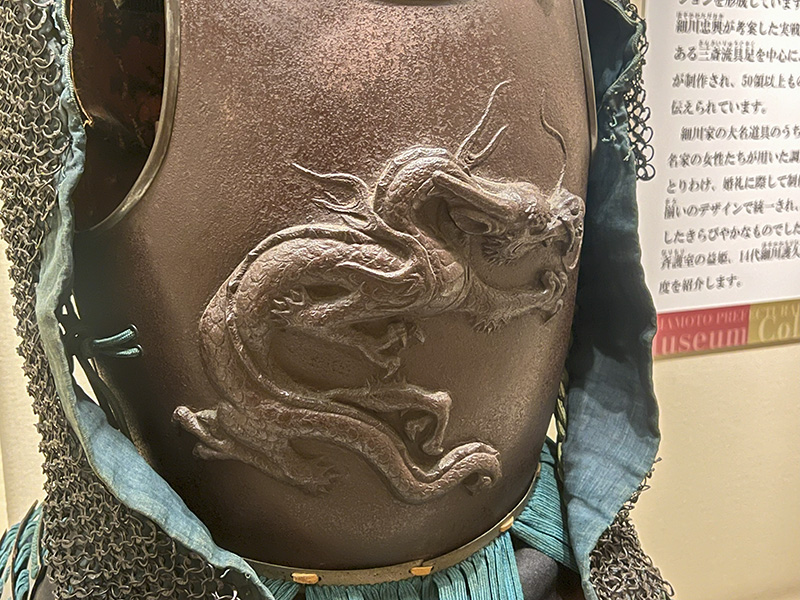

そして右側の甲冑は三斎流ではなく、「龍打出(りゅううちだし)浅葱糸威(あさぎいとおどし)南蛮胴具足(なんばんどうぐそく)」。

これは江戸時代初期の17世紀、水前寺成趣園を広大な庭園に造成された5代細川綱利公の甲冑です。

「南蛮胴」とは、室町時代末期にヨーロッパから輸入された甲冑(鉄仮面みたいなもの?)をマネて作られたそうです。それをもとに、後に日本製の甲冑が誕生しましたが、これもその一つ。

金子さん:「前胴は、鉄板の裏から龍の文様を打ち出してあります。兜の形も、ヨーロッパ調の桃形風(ももなりふう)ですね」。

桃形とは、どんぶらこと流れてくる桃🍑のように、頭頂部がとんがっているということ?

桃は中国では不老不死の象徴である、縁起の良い果物。戦での「不死」を願ったのかもしれません。

あ、でも桃形風はヨーロッパ調ですよね。洋の東西を問わず戦闘に向いた形なのか、日本のように漆で丸くできなかったのか……、わかりません。

胴だけではなく、頭上にも龍がいます。まったりくつろいでいる感じ。

日本は中国の影響を受けて、龍は皇帝を表すなど良いイメージですが、ヨーロッパのドラゴンは悪役です。

「龍虎」という言葉があるように、龍は虎と並んで強いものですし、龍神様のように神がかりのパワーがあると日本では信じられていますよね。

ヨーロッパの鉄仮面は、邪悪なドラゴンを頭に乗せることってあるのでしょうか。

ま、強そうに見せるためには何でもアリ。

江戸時代の絵師も、”映え”のために持った!?

美術で卓越した技術を幕末まで伝えたのが、三斎公や、その息子の3代忠利公に仕えた御用絵師からつながる矢野派。

矢野派は、室町時代の水墨画家・僧である雪舟(せっしゅう)の末裔(まつえい)だと言っています。

雪舟といえば、涙でネズミの絵を描いたという伝説が有名ですよね。

武家の家に生まれ、幼くしてお寺の小坊主となった彼は、絵に夢中で読経をサボるので、お仕置きに柱にくくりつけられてしまいます。それでも雪舟は床に落ちた涙を足の親指につけてネズミを描くほど絵が大好き。本物と見まごうばかりのネズミを見て、叱った僧も雪舟の絵の才能に驚いたという話です。

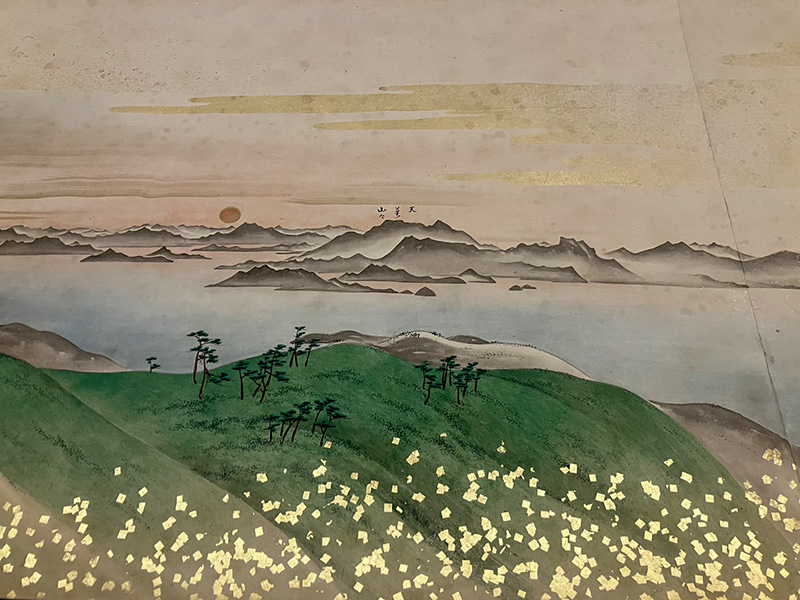

その矢野派の最高傑作とも言われるのが『領内名勝図巻(ずかん)』なんです。

江戸時代の細川家の領地、つまり熊本県内の名勝が描かれた巻物で、各地のものが残されていますが、今回展示されるエリアは「芦北郡(あしきたぐん)田浦(たのうら)佐敷(さしき)湯浦(ゆのうら)手永之内(てながのうち)」の巻です。

現在の肥薩おれんじ鉄道の、たのうら御立岬公園駅~佐敷駅~湯浦駅あたりでしょうか。海辺の美しい風景に金箔が散らされ、豪華な絵です。

金子さん:「細川藩の領地を記録する意味もあるので、実際の風景を見て描かれています。しかし、こんなに高いところから見渡せる展望台もなく、ドローンもない時代、想像で描き足しているはずです。この辺にある岩山は、ここまで険しくもありませんが、わざとゴツゴツした岩にするなど、装飾していると思います。山は高くて険しいほど憧れの対象であったからでしょうね」

18世紀の絵師も“映え”を考慮して、盛っていたんですね!

この図巻の完成は、1793年(寛政5年)。「寛政の改革」(1787年 ~1793年)の時代です。

江戸では1772年(明和9年)に「明和の大火」があり、1779年(安永8年)に鹿児島の桜島が「安永大噴火」。天災や飢饉が続いたため、「寛政の改革」が行われましたが、当時の絵師は、どんな気持ちで描いたんでしょうか。

「牧山」という文字が見えます。

金子さん:「細川家の馬牧場があったところです。桜の咲き誇る山を馬が駆け回るという華やかな描写ですね」

こうやって軍馬を飼っていたんでしょうね。それが現在の熊本の特産品である、馬刺や馬油につながっているのかもしれません。

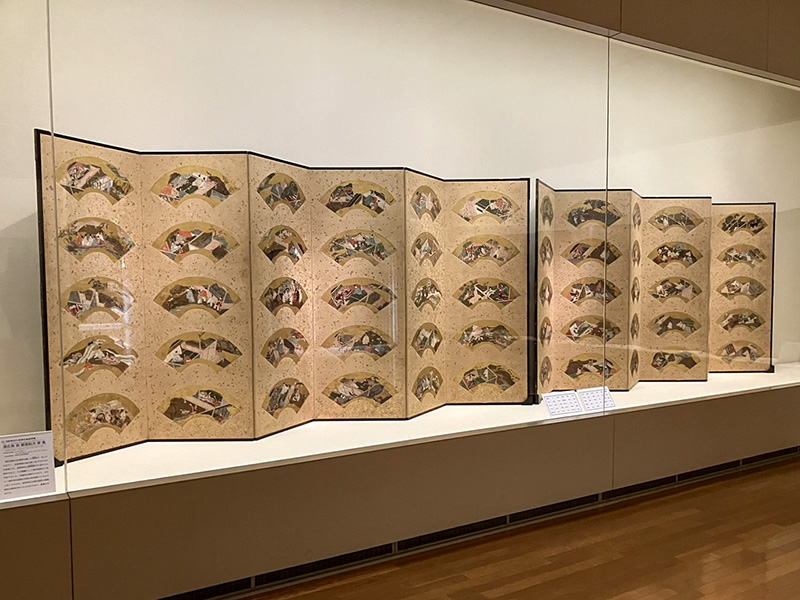

矢野派の絵師による、『源氏物語』の「扇面屏風(せんめんびょうぶ)」もあります。

金子さん:「室町時代、扇子に絵を描く「扇面画(せんめんが)」が大流行。それをコレクションした……という前提で扇形に描かれた、室町時代後期の15~16世紀の作品です。実際に扇に使われたものではありません」

右上の「桐壺」から左下の「夢浮橋」まで、ほぼストーリーに従って60の扇面が順に貼り付けられています。

大河ドラマ『光る君へ』が、一段と面白くなるはずです。

気になる会期は?

他にも細川家が保存してくださった貴重なコレクションが並んでいますよ。

★展示会前期は5月26日(日)まで。後期は5月28日(火)~6月23日(日)

★学芸員によるミュージアムセミナー(無料)は、5月25日(土) 14:00~15:00。本館文化交流室にて。

館内にはショップやカフェも!

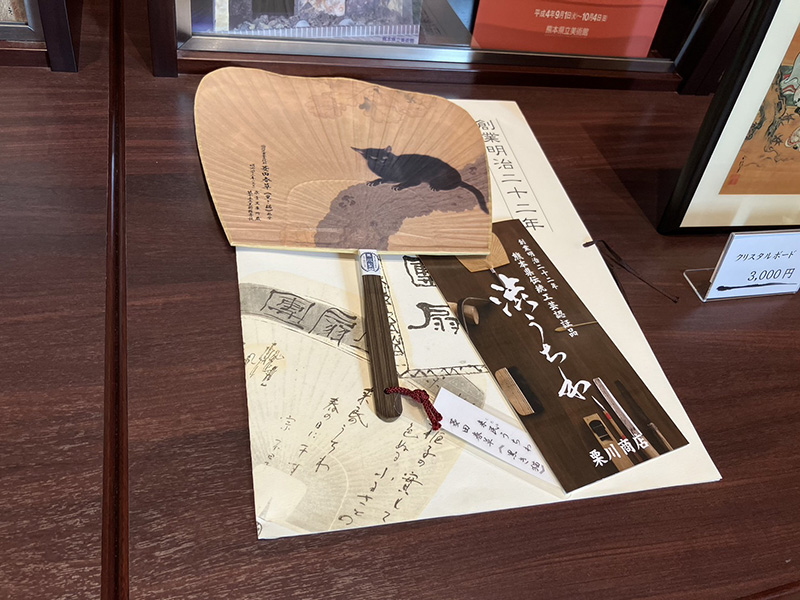

ミュージアムショップには、細川家の家紋などのマスキングテープなどのお土産もあります。

また細川コレクションの一つである菱田春草作『黒き猫』は国指定重要文化財ですが、それを使用した来民うちわもあります。

「来民の渋うちわ」が、六本木ヒルズで販売されているのを見た時は、驚きました。熊本県伝統工芸品は県民の誇りですね。

館内の『喫茶室 桜cafe』では、展示会に関連したメニューが登場する時もあるので、覗いてみてください。

コメントをしたい方はこちらから