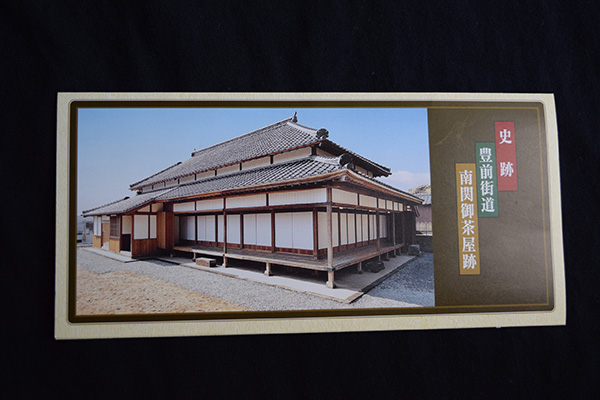

篤姫や白秋も訪れた、国指定史跡『南関御茶屋跡(なんかんおちゃやあと)』! 7月は七夕祭り開催中!

あの篤姫もくつろいだ、熊本・南関町の「南関御茶屋跡」。肥後細川藩の御茶屋として唯一、当時の建物が残るこの場所は「釘隠し」など見どころ満載です。七夕や紅葉といった季節のイベントも素敵ですが、静かな和室でゆったり歴史を感じるのも格別。その魅力を徹底案内します。

町のゆるキャラ「なんかんトッパ丸」が決まった頃に来て以来、数年ぶりの南関町。

ぜひ再訪したいのが、肥後細川藩の『豊前街道(ぶぜんかいどう)南関御茶屋跡(なんかんおちゃやあと)』なのです。

そもそも南関町とは? 熊本と福岡県境に位置する歴史の要所

南関とは、南の関所。熊本県と福岡県の境に位置し、奈良時代から官道の重要な駅が置かれました。10世紀に醍醐天皇の命令で書かれた『延喜式』に、このあたりに宿場町があったと記録があるそうです。平安末期~室町時代には関所があり、江戸時代には御番所が設置された重要な地域、それが南関なのです。

豊前街道の情緒が残る御茶屋跡周辺

町役場の周辺も歴史を感じるんですよ~。

役場に駐車させてもらおうとしたら、2022年(令和4年)に新庁舎に移転したとのこと。建物が老朽化して危険なので、旧役場敷地には入れませんでした。

南関御茶屋跡の新しい駐車場はこちら(Google Map)。真ん中に枯れ井戸がありました。

入館料は中学生以上200円。リーフレットをくださいます。

ボランティアガイド「伝楽人」と季節のイベント情報

一歩足を踏み入れると…

おおーっ!

立派なユリが出迎えてくれました。この色とりどりのユリは全部、地元のお一人の方が栽培されたそうです。

大輪のユリが、和室全体に展示されています。

「今、たまたま、ユリ展のイベント中なんですよ。若い方にも南関御茶屋跡を知っていただくために、いろいろ企画しています」と教えてくださったのが、ガイドの戸上惠理子さん。

毎年3月にひな祭り、6月にユリ展、7月には七夕、11月には紅葉などのイベントが開催され、2025年の七夕は7月3日(火)~7月21日(土)です。

庭の心字池のそばに紅葉の大木があり、秋にはすばらしい眺めだそうです。

この御茶屋跡が国の史跡に指定されたのが2003年(平成15年)。解体修理後、オープンした2005年(平成17年)に、ボランティア団体『南関宿場町伝楽人』が発足されました。戸上さんもメンバーとして、20年間、お客様にガイドしておられます。“楽しく伝える”のがモットーの伝楽人は17名。

最高齢は90代ですって!

「元会長は100歳超えていましたよ」

生涯現役ですね!

黄色いハッピの戸上さんは明るく、とてもわかりやすくガイドしてくださいました。

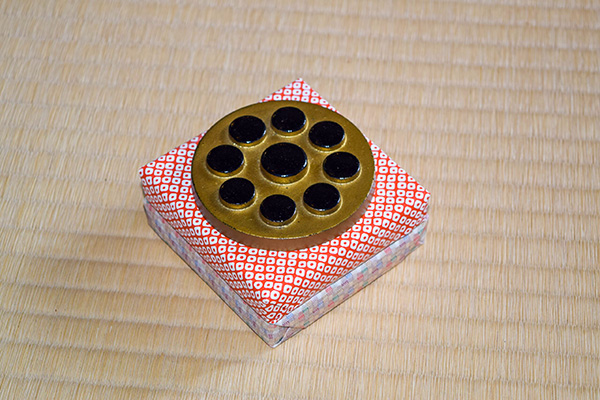

ポイントは、江戸時代に造られた釘隠し

一番の見どころは?

「釘隠しですね」と手でさし示す戸上さん。

釘隠しとは、いわば釘のカバー。下の写真で言えば、材木をつなぐため左右にまたがって釘が打たれていると思いますが、その頭を隠すための装飾です。また釘が錆びるなど劣化するのを防ぐ目的もあります。

細川家の九曜紋がデザインされていますね。真ちゅうに漆塗りかと思ったら、「金メッキに漆」だそうです。解体修復の時に一つだけ発見され、心字池が見える廊下側に、当時の釘隠しが設置されています。それ以外の釘隠しはすべて、新しく作られたものですが、風情を感じる灯りに照らされてほっこり。

おおっ、以前はなかったのに、釘隠しの実物大ペーパーウエイトが販売されているじゃないですか。

お土産にどうぞ。

大河ドラマの裏側! 篤姫も休憩した史実と、ペリー来航の意外な関係

肥後細川家の初代である細川忠利公が、1632年(寛永九年)に北九州の小倉から大分を通って熊本城へ向かわれました。その際に、肥後熊本藩に入られたら、まずこの南関の御茶屋で宿泊されたのです。

大分の耶馬溪から、玄宅和尚を連れて来られたのでしょうね。

その当時に、九曜紋の釘隠しはあったのかな。加藤家が改易され、細川家が今から熊本城に向かうので、まだ細川家の紋に変更されていなかったのかも……。そう考えていると、「現在の建物が完成したのは、1852年です」と戸上さん。江戸時代初期ではなく、もう明治が目前。ペリーの浦賀寄港が1853年(嘉永6年)なので、日本の歴史が動いた頃ですね。

一番奥の床の間がある部屋が、殿様の居室である「御居間」です。

そして、ユリの展示に目を奪われてしまいがちですが、左上には薩摩の島津藩の篤姫の絵が!

戸上さんによると、

「篤姫も、ここで休憩されているんですよ」

宮崎あおいさん主演の大河ドラマ『篤姫』では、船で鹿児島を発つシーンが印象的でした。でも史実は、陸路なんです。熊本市北区にある『御馬下の角小屋』では、薩摩の姫様がスイカを召し上がったという記録があります(←ここ、ドラマでも描いてほしかった!)

篤姫は山鹿市に宿泊され、ここ南関御茶屋で休憩されますが、何を召し上がったんでしょうか。

第13代将軍・徳川家定公にお輿入れされる際、篤姫が鹿児島を出立されたのが1853年(嘉永6年)8月。現在のように鹿児島から新玉名駅まで新幹線で移動できるわけでもなく駕籠での移動とはいえ、この御茶屋に来られたの1853年のはずですね。新築の御茶屋でくつろがれたことでしょう。

あれ、1853年にペリーの黒船が来て開国を迫ったけど、「将軍の体調不良」を理由にいったん断ったんですよね。

でもその直後に将軍病死

↓

徳川家定(大河ドラマでは堺雅人さん)が第13代将軍に

↓

家定が病弱だったので、「健康的な薩摩の姫様を嫁にもらい、元気な世継ぎを!」と、薩摩藩の 島津斉彬(大河ドラマでは高橋英樹さん)に依頼

↓

親戚の篤姫に白羽の矢が立つ

という筋だったはず。ってことは、もしペリーの黒船が来日しなかったら、篤姫は南関御茶屋に来られていないかも!

身分で違う畳のヘリと火除けを願う欄間

さらに戸上さんが教えてくださった注目ポイントが、畳のヘリです。

写真の左側だけ、畳のヘリに模様があるのがわかりますか。

左の部屋はお殿様の居室「御居間」で、右の無地のヘリは家臣が控える「御次の間」なのだそうです。

上を向くと、波を透かし彫りした欄間(見えづらいですが)! 波など水をかたどったものは、火事にならないように祈りを込めたものだそうです。

170年ほど前に、篤姫の過ごした空間ですね。

抹茶サービスからスパイの絵図まで! 見逃せないその他の魅力

わずか200円で見学できるだけでも有り難いのに、お抹茶&お菓子まで付いています!

以前、訪れた際は殿様気分で庭を眺めながら和菓子を頂きました。しかし、新型コロナの影響で、透明フィルムで個装されたお菓子に変更。時代の流れですね。

また、お茶席のように畳にお盆を置いてもいいのですが、より衛生的にと、イス席が新設されていました。新型コロナが猛威を振っていた頃は、伝楽人の皆さんが口頭で説明すると感染の恐れがあるという理由で、「ご自由にビデオをご覧ください」という形式に変更されたそうです。ヒザの痛いお年寄りなどは、イスの方が便利ですよね。

数本あるビデオもとてもよくまとめられていて、お茶を頂きながらのんびり過ごせます。イス席があるのは「三の間」と呼ばれる家臣の居室で、一番奥がお殿様の居室です。

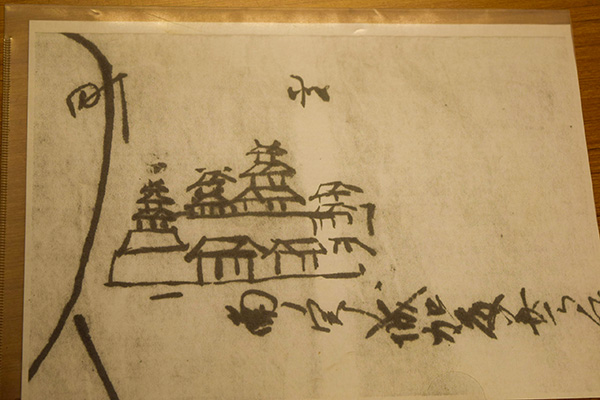

私が個人的に一番興味深いのが、密偵(スパイ)が描いたお城の絵なんです! Y字路のそばに大天守や小天守が建てられている様子が、墨でささっと描かれています。

この御茶屋跡から見える大津山(おおつやま)の山頂に、『大津山城 』 が建てられたのが1396年(応永3年)。別名『藟嶽城(つづらがたけじょう)』 と呼ばれ、葛(つづら)にからまれた、いかにも険しい山城という名前です。その天守閣の特徴をよくとらえた絵だそうです。

大津山城は、薩摩の島津氏に攻められて、1579(天正7年)には島津氏の軍門にくだります。篤姫は「あの山、300年前はうちの領土だったのよね」とご存じだったのでしょうか。

1587年(天正15年)に、豊臣秀吉の九州征伐の折りに開城。秀吉によって所領を安堵されたそうです。しかし、佐々成政(水戸黄門の助さんの親戚)に所領を奪われます。さらに佐々氏に替わって加藤清正が入った後、1600年(慶長5年)に鷹ノ原城(南関城)が完成すると、大津山城はもう必要ないので廃城となりました。

城主がどんどん替わって、色々あったんですね。

室町時代から戦国時代にかけて、関ヶ原の合戦の年まで存在した大津山城。正確な情報収集が必須です。そりゃスパイも、命がけで筆を走らせたんでしょう。

観光客用には、シャワートイレや人感センサーでライトが付くような清潔なお手洗いが設置されているんですよ。しかし「世界のトイレ研究家」である私かのんは、実際に武士が使用していた便器が気になります。

左にある手すりみたいなのは、「きんかくし」の語源となった「衣(きぬ)隠し」ですね。本来、衣(着物)の裾をひっかけて、汚さないためにあるのです。

立って利用する便器もありました。昔は女性も着物の裾をまくって、立って用を足していたと聞きます。山鹿市の『八千代座』が改修工事中、和服の女性でも使える美しい、磁器に青い染め付けの立小便器を見せていただきましたが、今はもうないでしょうね。

町民の愛で文化財が蘇る! 北原白秋ゆかりの南関町で「難関突破」祈願

御茶屋は、大名が参勤交代や狩りなどの時に休憩するするため、各地に建てられました。肥後細川藩だけでも熊本県内に23か所ありましたが、当時の建物が残っているのは、ここ南関町のみです。

南関御茶屋跡は明治時代に民間に払い下げられ、民家として利用されていました。大正時代には料亭として活用。

北原白秋が育ったのは柳川ですが、生まれたのは南関町の母の実家であり、国の登録有形文化財(建造物)です。何度も訪れ、祖父のたくさんの蔵書を読む文学少年に育ったそうです。1932年(昭和7年)には、この御茶屋跡で白秋の歓迎会が開催されています。

戸上さんは、「私はこの隣にある保育園に通っていましたが、ヤブに囲まれて、ここに史跡が眠っているなど思いも寄りませんでした」と語ります。

そんな歴史ある御茶屋を守るため、2001年(平成13年)に町民が署名運動をして、ついに町が買い取って解体修理。木材の7割、瓦の5割が再利用され、九曜紋のついた瓦もあります。

南関町の皆さんから大切にされている『南関御茶屋跡』、イベントの時以外でも訪れてください。伝楽人が迎えてくれます(上の写真の黄色いハッピの男性は会長さん)。

なんかんトッパ丸にあやかって、難関突破できそうです!

こんばんは!初コメです。

知る人ぞ知る南関御茶屋跡(^^)を、こんなにすばらしく紹介してくださってありがとうご逢いますm(__)m

ご紹介くださった「宿場町伝楽人」のひとり、伝楽ハナと申します。

こんな素晴らしい文章で画像もたくさん!本当にうれしく読みました。このページをたくさんの方々に見ていただき、御茶屋跡へ足を運んでもらえたら、本当にうれしいです。

みなさまのお越しを、心よりお待ちしていますm(__)m

伝楽ハナさん、コメントありがとうございます。南関町御茶屋跡が、以前よりグレードアップしていて驚きました! 役場もきれいな建物になっていましたね。

ハナさんたち宿場町伝楽人さんの皆様が大事に守ってくださっているおかげで、豊前街道の面影が令和の時代にも受け継がれています💞

貴重な文化財なのでエアコンも設置できず、暑さ寒さが厳しいですよね。健康に留意され、お客様に“伝える活動を楽しんで”ください☺️