【やつしろぷれす切り抜き】八代に春を告げる「お雛祭り」を楽しもう!〈後半〉

八代に春を告げる「やつしろのお雛祭り」後編!江戸時代の武家屋敷・澤井家に伝わる貴重な雛飾りや、職人たちが作る個性豊かな人形が勢ぞろい。さらに、華やかなお雛御膳や簡単レシピも紹介。3月3日までの期間限定イベントで、歴史と美食を満喫しませんか?

こんにちわ!やつしろぷれす編集部のさびろんです。

今回は「やつしろのお雛祭り」について、前編・後編と、2部に渡りご紹介します!2月8日(土)からスタートし、3月3日(月)までの期間限定のイベントですので、急がなきゃ!

そんなわけで、今回は後編となります。ぜひ、この期間だけ、お雛飾りの緋色に染まった八代に足を運んでみてくださいね。

八代に現存する唯一の武家屋敷

沢井家に伝わる雛飾り

澤井家武家屋敷は、慶応元(1865)年に上棟された住宅と長屋門が市の指定文化財となっています。城下町に現存する江戸時代の武家屋敷は、県内でも数少なく、上級武士の暮らしと城下町の風景を今に伝える貴重な遺構です。澤井家は細川忠興に仕えていましたが、元和7(1621)年、忠興の六男岩千代、後の松井寄之が松井興長の養子となった際にお供して家臣となり、家老級に次ぐ重臣として遇されています。

澤井家に伝わる貴重な雛飾りは、明治33年生まれの萩野さんの祖母にあたる澤井センリさんの所蔵であった「台所飾り」にはじまり、萩野さんの父の妹である叔母、そして姉、萩野さん本人のものが、「やつしろのお雛祭り」に合わせて展示され、一般の方も見学が可能です。雛祭りが始まる頃には庭の白梅も見ごろを迎えることでしょう。

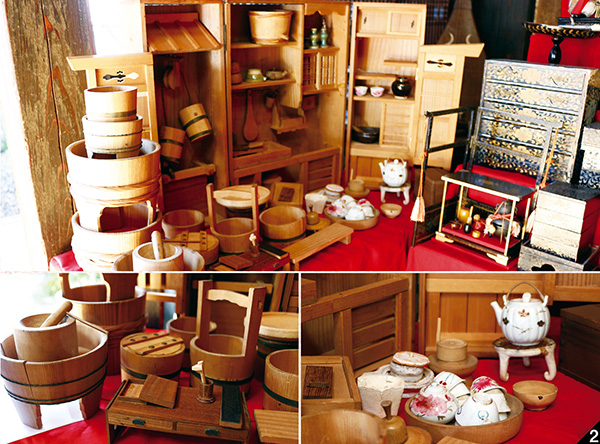

写真①明治33年製 第11代元正妻 澤井(森)センリ所蔵

小さな木製の台所道具セット。削り卸、包丁などのミニチュアもあり、女の子なら心ときめきます。萩野さんも子どもの頃、こちらの台所セットに夢中だったそう。

写真②昭和11年製 第11代元正次女 藤本(澤井)ヨシ子所蔵

写真③昭和29年製 第12代元生長女 川原(澤井)理子所蔵

写真④昭和38年製 第12代元生次女 萩野(澤井)美喜子所蔵

今年で23回目!【城下町やつしろお雛祭り】を彩る雛飾りを作る人たち

約20年前から“ぶす人形”作りに取り組む弓削さんは、福岡の人形作家・田代淳一氏に出会い、福岡の人形創り教室に通いました。それから今までに作った人形は約50体。様々な古布が集まるイベントに足繁く参加しては人形の着物に合う古布を集めてきたと言います。「城下町やつしろのお雛祭り」では、本町2丁目の春日神社にも展示されます。

顔は粘土で作り、肌は縮緬(ちりめん)を貼ります。古い時代の縮緬の方が色合いも風合いも生成(オフホワイト)で断然雰囲気が良くなるそう。全てが手作りなので当然1点ものです。制作期間はモノにもよりますが、1カ月~半年かかるそう。

④弓削さんの人形作りの師匠である田代淳一さんの作品。形見分けでもらったそう。

仕事が好きだった鍬崎さんは、服飾・ファッションの名門専門学校・文化服装学院へ進学。親から「仕事は2番目に好きな仕事を選べ」と言われ、一番好きな編み物ではなく、服作りを仕事にしました。「城下町やつしろのお雛祭り」では、商店街の女性部の皆さんと一緒に人形を創作。今では約千体となった千代紙人形は、本町1丁目商店街の風物詩。アーケード商店街やお雛会場(八福商店:本町1丁目商店街振興組合)で見学できます。

千代紙人形の体の素材は主にティッシュ。その世界観を演出するために、ストーリーを考えてレイアウトをしています。眺めていると今にも人形たちが動き出しそう。

1干支前の兎年に創ったという兎の人形。こちらも毎年、雛祭りに登場する、本町1丁目を彩る定番人形です。

お雛御膳で雅なランチタイムを楽しもう♪

◆旬魚季彩 一誠

海鮮たっぷり。春の恵みを召し上がれ

ひなランチ 2,200円(税込)

【内容】

蛤と八代産青のりのお吸い物/おひたし/クリームチーズ明太子乗せ/菱羊羹/天ぷら/お造り2種/茶碗蒸し/ミニちらし寿司/いちごプリン/お漬物

提供期間:2月1日(土)~3月31日(月)

提供時間:12時~13時

住所:八代市本町1丁目10-44

電話:0965-31-0700

★前日までに予約

※喫煙店のため、20歳未満は入店不可

◆旬彩 丹波

圧巻のお雛飾りの中でいただくお雛御膳

おひなランチ 2,300円(税込)

※1日限定40食

【内容】

花籠御膳(小鉢10品)/天ぷら/ちらし寿司/生ハムサラダ/茶碗蒸し/お吸い物/

小さなデザート

提供期間:2月4日(土)~3月14日(金)

提供時間:11時半~14時半(平日のみ)

住所:八代市緑町12-5

電話:0965-34-2188

★前日までに予約

20年かけて収集された300体を超えるお雛人形と22個のさげもん。お雛祭りを満喫できます。

意外と簡単&子どもに大人気

お家で作ろう!お雛祭りのおごちそう

フレンドリー八代健康料理教室講師である吉野啓子先生のレシピ。教室で大好評だった“はまぐり”尽くしメニューを教えていただきました。とても優しい味で、編集部スタッフにも大好評!意外と簡単なので、あなたもぜひ作ってみませんか?

◎はまぐりずし (4人分)~蛤に見立てた薄焼き卵にすし飯をイン!~

【材料】

・米:2合半 ・酒:大さじ2杯 ・水:白米を炊く分量

《すし酢》

A ・酢:70cc・砂糖:大さじ2杯 ・塩:小さじ1杯半

≪具≫

B ・無頭エビ:4匹 ・酒:大さじ1杯半 ・水:50cc

・塩:少々 ・片栗粉:少々

C ・人参:70g ・干しいたけ:3~4枚 ・しいたけ戻し汁:120cc(※干ししいたけは事前に戻しておく)・薄口しょうゆ:大さじ2杯 ・みりん:大さじ1杯 ・砂糖:大さじ2杯・菜の花:1把 ・塩:少々

《薄焼き卵》

D ・卵:5個 ・砂糖:大さじ3杯 ・塩:小さじ1/4杯 ・片栗粉:大さじ1/2杯 ・水:大さじ1杯 ・サラダ油:適宜 ・海苔 少々 ・金串 1本(なければ海苔少々)

【作り方】

- 米の水加減は通常量の水に酒大さじ2杯を入れ、30分浸水させて炊く。

- Aを合わせ、すし酢を作っておく。

- Bのエビは塩と片栗粉でよく洗い水で流す。殻と背ワタを取りBの調味料で茹で、縦半分に切り 長さ1cmに切る。

- Cの人参・しいたけは1cmに切り、えびの煮汁としいたけの戻し汁に調味料を入れて煮汁が無くなるまで煮含める。

- Dの薄焼き卵は、卵液に砂糖・塩・水溶き片栗粉を加え、よく混ぜて8枚の薄焼き卵を焦げないように焼く。

- 菜の花は塩茹でにし、軸の方は細かく切り、すし飯に混ぜ、花は飾りとして使う。

- ご飯が炊けたら熱いうちにすし酢と合わせ、具を加え混ぜる。

- すし飯を8等分にして、軽くまとめて4つ折りにした薄焼き卵に詰める。

- 金串を火に炙り焼印を付ける。 (海苔の代用可)

◎はまぐりの潮汁(4人分)~将来の伴侶に巡り合う?!~

【材料】

・蛤:12個 ・昆布だし:カップ4杯半 ・酒:大さじ2杯 ・塩:少々 ・薄口しょうゆ:2~3滴 ・三つ葉:1/2把

【作り方】

- 蛤は、流水で汚れやぬめりを1個づつきれいに洗い流す。

- 鍋に昆布だしと酒、蛤を入れて火を通し、蛤の口が開いたらすぐに取り出す。

- 汁を布巾で漉し、鍋に戻し塩と香りづけの薄口しょうゆを加えて味を整えひと煮立ちさせる。

- 椀に蛤の殻を1個づつ入れて、身を2個づつ入れ、3cm長さに切った三つ葉を入れて、汁をよそおう。

雛祭りは“女の子の成長を願い、祝う”日

我が家ならではの雛祭りを楽しみませんか?

節句はもともとは「節供」と書き、「季節の変わり目に人を襲う邪悪なものを祓うため、神に供物を捧げる日」でした。その一つが三月三日の「上巳の節句」、つまり「桃の節句」です。上巳(じょうし)とは、旧暦三月の巳の月のことですが、やがて奇数を重ねる縁起から三月三日となりました。また、古来霊木とされている桃は、この日の祓いに欠かせない存在。この上巳の節句を起点に、長い歳月をかけて育まれた、お人形を祀る行事が雛祭りです。古来、草木や紙などで作った素朴な「人形(ひとがた)」にわが身の災厄を託し、海や川に流す「流し雛」の行事が雛祭りそのものであると考えられています。

やがて、幼児が這う姿をかたどった白い布のぬいぐるみが作られ、水に流すのではなく、枕元に置いてお守りとされました。やがてぬいぐるみに美しい衣装がきせられるようになり、玩具としての人形となったのです。

お雛様はもともとは形代(かたしろ)。お人形を飾るスペースが無ければ紅白の椿で男雛、女雛を表すこともアリです。大切なのは「女の子の健やかな成長を願い、祝う」こと。思いを込めた“我が家オリジナル”の雛祭りを、ちょっとした工夫で楽しんでみませんか?

※形代・・みそぎ・はらいに、それを受ける人の代わりとして使った人形(ひとがた)。

さて、「やつしろのお雛祭り」は3月3日(月)まで。

期間限定のイベント盛りだくさんなので、ぜひ八代へお越しください(*^-^*)

「やつしろのお雛祭り」★只今開催中!~3月3日(月)

イベントインフォメーション

日時:3月2日(日)11時~

会場:本町2丁目イベント広場

◎ちびっこダンスパフォーマンス

◎紅白大餅投げ大会

〈日奈久ゆめ倉庫のイベント〉

日時:3月1日(土)

◎そがみまこ「ひな祭りコンサート」(16時~18時)

◎キッチンカー大集合(12時~16時)

〈ばんぺいゆ神社のイベント〉

日時:3月1日(土)

◎竹灯り~ひなぐ竹灯籠の幻想的な灯りをお楽しみください。(18時~21時・3月2日(日)もあり)

◎そがみまこミニコンサート(18時~19時)

コメントをしたい方はこちらから