【肥後遊記】第拾伍譚 『肥後のよかとこ、あんなとこ』日本三大仇討ちの一つ「曾我兄弟の仇討ち」の供養塔?岩坂層塔(大津町)

【肥後遊記】肥後・熊本県大津町にひっそり残るふしぎな伝説を訪ねて。日本三大仇討ち「曽我兄弟」と貞女・虎御前の哀しい物語ゆかりの岩坂層塔とは?供養塔とされる石塔の謎と民俗学の視点から迫る旅。

肥後(熊本)のふしぎなもんの仲間を求めて、津々浦々を旅している妖怪ひ~でございます。

今回は、日本三大仇討ちの一つ「曾我兄弟の仇討ち」の供養塔? 岩坂層塔(大津町)を紹介します!

この岩坂層塔は、様々な呼ばれ方をしており、岩坂経塔、虎御前の塔、トーニシ(塔西)さんとも呼ばれています。この呼称の一つである虎御前の塔は、日本三大仇討ちの一つ「曾我兄弟の仇討ち」に登場する虎御前のことを指しており、彼女が作った供養塔とも伝承されています。

今回は、こちらの伝承について解説していきたいと思います!

1.「日本三大仇討ち」とは?

仇討とは、親や主君など近親者を殺された遺族が、その仇、つまり犯人を自らの手で殺すことで恨みを晴らす行為のことです。古くから日本では、武士社会の中で、一定の条件下で公的な承認を受けて行われていました。

特に有名な仇討として、年末になると頻繁にテレビで放送される「忠臣蔵」としておなじみの「赤穂事件」や、「一に富士、二に鷹の羽の打ち違い、三に名を成す伊賀の仇討」の文句にもなった「鍵屋の辻の決闘」があります。

今回の「曽我兄弟の仇討ち」も、事件後に仇討ちの模範として語り継がれ、文学や能や歌舞伎等の題材にもなるほど有名なものです。

これら3件の仇討は、背景にある人間ドラマや武士の倫理観などが、物語や演劇として後世に語り継がれ、日本の文化に大きな影響を与えており、日本三大仇討ちと呼ばれています。

2.「曽我兄弟の仇討り」とは?

さて、今回ご紹介する「曽我兄弟の仇討ち」ですが、鎌倉時代に起こった出来事で、建久4年(1193年)に源頼朝が富士の裾野(富士宮市上井出)で行った大規模な巻狩り(富士の巻狩り)の際、兄・曽我十郎祐成と弟・五郎時致の兄弟が父の仇である工藤祐経を討ち果たしたものです。

近年では、令和4年(2022年)の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の第23回でその仇討が放送されていたので、ご存知の方も多いかと思います。

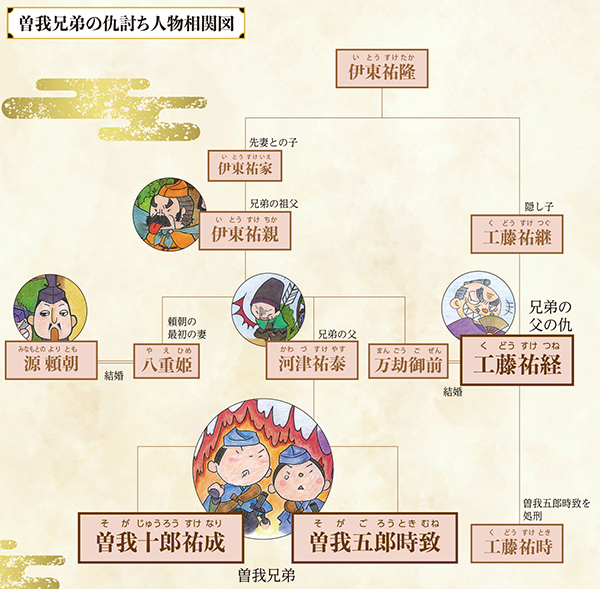

「仇討人物相関図」 画像引用:「特集/鎌倉時代の富士宮 第2回」『広報ふじのみや 2022(令和4年)No.7043月号』

この仇討は、領地争いが原因とされています。

ことの発端は、平安時代末期の武将・伊東祐隆(曾我兄弟の高祖父)が、一族の本拠地(伊東)や主な領地の正式な後継者として、隠し子である工藤祐継を指名し、本来の後継者であった伊東祐親には河津の領地しか与えませんでした。

このことから、工藤氏と伊東氏との間で領地争いがおこりました。その争いのなか、工藤祐経(工藤祐継の子)の家臣が放った矢が河津祐泰(伊東祐親の子、曽我兄弟の父)に当たり、祐泰は亡くなりました。

亡くなった祐泰には、十郎祐成(当時5歳)とその弟である五郎時致(3歳)の兄弟がいて、この兄弟が後の曽我兄弟となり、建久4年(1193年)に源頼朝が富士の巻狩りを行った際に、父の仇である工藤祐経を討ち果たしました。

なかなか、このストーリーを文章で見ると、イメージがつきにくい方は、広報ふじのみや(2022(令和4年)No.7043月号)の「特集/鎌倉時代の富士宮 第2回」をご覧ください。登場人物や出来事が漫画チックに開設されていてとても分かりやすくなっています。

画像引用:「特集/鎌倉時代の富士宮 第2回」『広報ふじのみや 2022(令和4年)No.7043月号』

3.曽我兄弟と虎御前の関係

さて、曾我兄弟の話を述べてきましたが、最初にご紹介した虎御前と曾我兄弟(特に曾我十郎)の関係を説明していきます。

虎御前は、仇討ちを前に正妻を娶ることを憚った曾我十郎の妾となった人物で、大磯(現在の神奈川県大磯町)の遊女でした※1。二人は愛し合う仲になったものの、十郎は前述のとおりに仇討ちを決行し、帰らぬ人となったのです。

そこで、虎御前は曾我兄弟の母が住む曽我の里を訪ねて百か日供養を営んだ後、箱根権現社において出家し、諸国を巡りながら兄弟の菩提を弔ったといいます。伝説では、兄弟を弔って諸国を巡って没した虎御前を祀ったとする虎石や虎ヶ塚、虎石塚といったものが、東北から九州南部まで分布しています。

ただし、鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』にその名が記されていますが、実在を疑われている人物でもあります。

※1虎御前の出自は諸説あるが、相模国海老名(えびな)郷にいた宮内判官家永と平塚宿の遊女・夜叉王の娘で、大磯の遊女に育てられたとされる。『吾妻鏡』の建久4年(1193)6月1日条および18日条にその名がみられる。

4.岩坂層塔とは?

長い、長い前置きが終わり、ようやく岩坂層塔のご紹介です。

この塔は、大津町岩坂から西原村新所へ越える山中にある三重の石塔で、地元では虎御前の塔、トーニシ(塔西)さん等と呼称されています。

『大津町史』によれば、この石塔は、虎御前が曾我兄弟を供養するために建てたと伝承されており、1月11日にこの塔がある岩坂地区の男性が集まって神事を行った後、石塔の前で火を焚き、魚(鰯)を焼いてかっぽ酒※2で御神酒上げを行っていたことが記されています。

そのほか、何のいわれかはわかりませんが、寝小便をする子どもを連れていき参拝すると、それが良くなるという言い伝えもあり、良くなるとその山に杉の苗をその子どもの年齢分植えていたとあります。

※2 かっぽ酒とは、新鮮な竹の節を利用して作った容器に酒を入れ、そのまま火にかけて温めたお酒のこと。地方によって焼酎や清酒など、入れられるお酒は異なったよう。

「トーニシ(塔西)さんの祭り(白石厳氏 1985年撮影)」 熊本県博物館ネットワークセンター所蔵

また、この山麓の麓には荒人神社があり、地域では「アラシロサン」と呼ばれており、この神社には曽我兄弟が祀られているとされていると『大津町史』にはありましたが、その神社を見つけることはできませんでした(小さな五輪塔がある麓の建物か?)。

「岩坂層塔の説明版等」

現在でも山の中にあり、いつでも見ることができますが、道が狭いので普通車で行くのはなかなか難しいかと。地域の人によれば、ちょっと昔に有志の方々で、屋根を作ったとのことですが、骨組みが残るばかりでした。

5.虎御前と民俗学

前述の大津町の以外にも、玉名市で俗に「虎御前の塔」と呼ばれる「建長二年銘宝塔」等もあり、県内外に多くの虎御前に関係すると伝承される石塔等が数多くあります。

しかし、東北から九州まで虎御前に関連する供養塔や石塚等があるものの、民俗学者・柳田國男は鎌倉時代に虎御前1人が徒歩でそれらの土地を巡ったとは信じにくいとしています。

この虎御前の存在については、実在・非実在説様々であるものの、民俗学者・野村純一氏は、石占等を職掌とし各地を巡る巫女の活躍が、後に大磯の虎御前に結び付いて各地に残ったのであろう※3としています。

※3 柳田は「トラ・トウロ」といった名前は「石の傍で修法をする巫女の称呼」ではなかったかと推測(「老女化石譚」『定本 柳田國男集 第九卷』)。

【NEXT】

【肥後遊記】第十陸譚 『肥後のふしぎなもん』妖怪世界のレジェンド「河童」、その発祥の地は肥後の国?!(菊池市・阿蘇市・八代市等)

お・ま・け

同名だけど別の人?

眼の神 寅御前(あさぎり町)

熊本県は、キジ馬の記事でも若干触れましたが、古くは平清盛が肥後国を直轄地としていたこともあり、平家との関係が深い土地でもあり、人吉球磨地域等で平家の落人伝説等が伝承されています。

なかでも、あさぎり町免田には、平景清(藤原景清)の母・寅御前の墓と言い伝えられ、地区の守り神として信仰されている場所があります。また、この寅御前の墓に祈願すれば、「目の病」に効くとのことで、町内外多くの人々が「眼病の神様」としても信仰されています。この眼病の伝説は、平景清と宮崎市の生目神社にまつわる伝説からきていると思われます。

「虎御前」 あさぎり町HPより引用(https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033657/index.html)

コメントをしたい方はこちらから