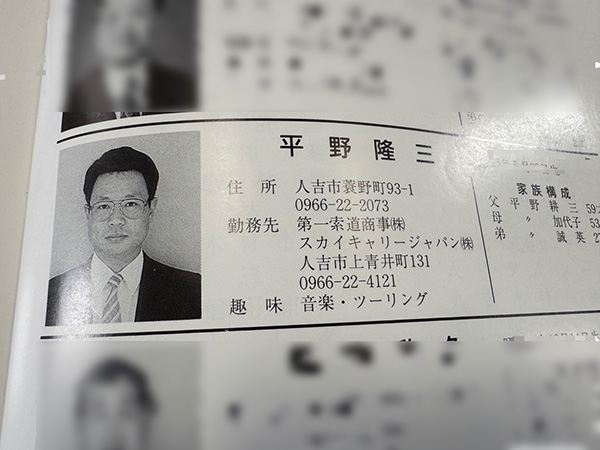

【林業ハトが往く!】林業界のレジェンドに直撃!第一索道商事(株)平野隆三社長が語る、森と機械の進化の物語

林業界の重鎮・平野隆三社長に突撃インタビュー!チェンソーの歴史から林業機械の進化、若手育成の裏話まで、知られざる林業の世界を深掘りします。昔は牛馬で木材を運び、今では最新機械で作業効率が飛躍的に向上。その変遷を第一線で見続けてきた平野社長の貴重な証言とは?林業の未来を担う若者たちへの熱いメッセージにも注目です!

呼ばれて飛び出てジャジャジャーン!!

えっ?! 誰も呼んでない?

そんなこと言わないで!

猛烈山のお勉強中、ハトライターのメアリーです。

今回は、林業界の重鎮。レジェンド。巨匠。林業界でこの御方を知らねばモグリとまで言われる、第一索道商事株式会社の平野隆三さん(以下、平野社長)に突撃インタビューしてまいりましたわ!!

平野社長は、メアリーが4年前に急に思い立ってチェンソーの特別教育を学んだときの講師。

アタイもあの時は、まさかこんなにガッツリ山のお勉強するとは思ってなかったな。

人生何があるか分からないですわね。

さて、やってきましたのは、人吉市にあります

昭和28年創業、熊本林業の古くからの歴史を知る第一索道商事株式会社さん。

プロ用のチェンソーや草刈り機などを取り扱っています。

店内には、たくさんの機械!!機械萌えのメアリー鼻血出そう!!

幼少期から、林業の世界とは深く結びついた環境で育った平野社長。

熊本県林業研究グループの前会長で、現在は副会長でサポート役を務められております。

今回、どんなお話が聞けるか楽しみですわ。

平野社長の生い立ち

先日は、架線式グラップルの見学会では大変お世話になりました。

あんな大きな木を運ぶのって、やっぱり大変なんですね!

昔はね、人力で全て動かしてたんだよ。牛馬で運んだり、移動は五木(地名)から川に流して運んだり。昔の人は、よく自分の木材って分かったもんだよね。言ったもん勝ちじゃないかって(笑)

確かに!

まあ昔は木材も高かったから、多少のロスあったとしてと良かったんでしょうね。

昔は木材も高く買取してもらえたから、1日に何本か出荷すれば食べていける時代だったって聞いたことありますわ!

昭和55年がピークだった。それから、木材自由化になったり、円ドルの関係でね。昭和39年に木材貿易完全自由化、昭和55年がプラザ合意もあって木材輸入が増加した。それ以降、材価が下がり続けた。

平野社長は、いつからこの世界に入られたんですか?

子供の頃から、家にある集材機とかで遊んでた。うちの親父がね、昭和45年頃に山を買い出したんだよ。ワイヤーロープとかチェンソーとかを扱っていたから、山にお返ししないといけないという事で、裸山(木樹がなく、山肌が露出している山)を買って木を植えはじめた。私は大学卒業後、林業機械の会社で修行の為に働いていた。林業機械の知識、基礎をいれた上で帰ってきた。

当時の林業研究グループについて

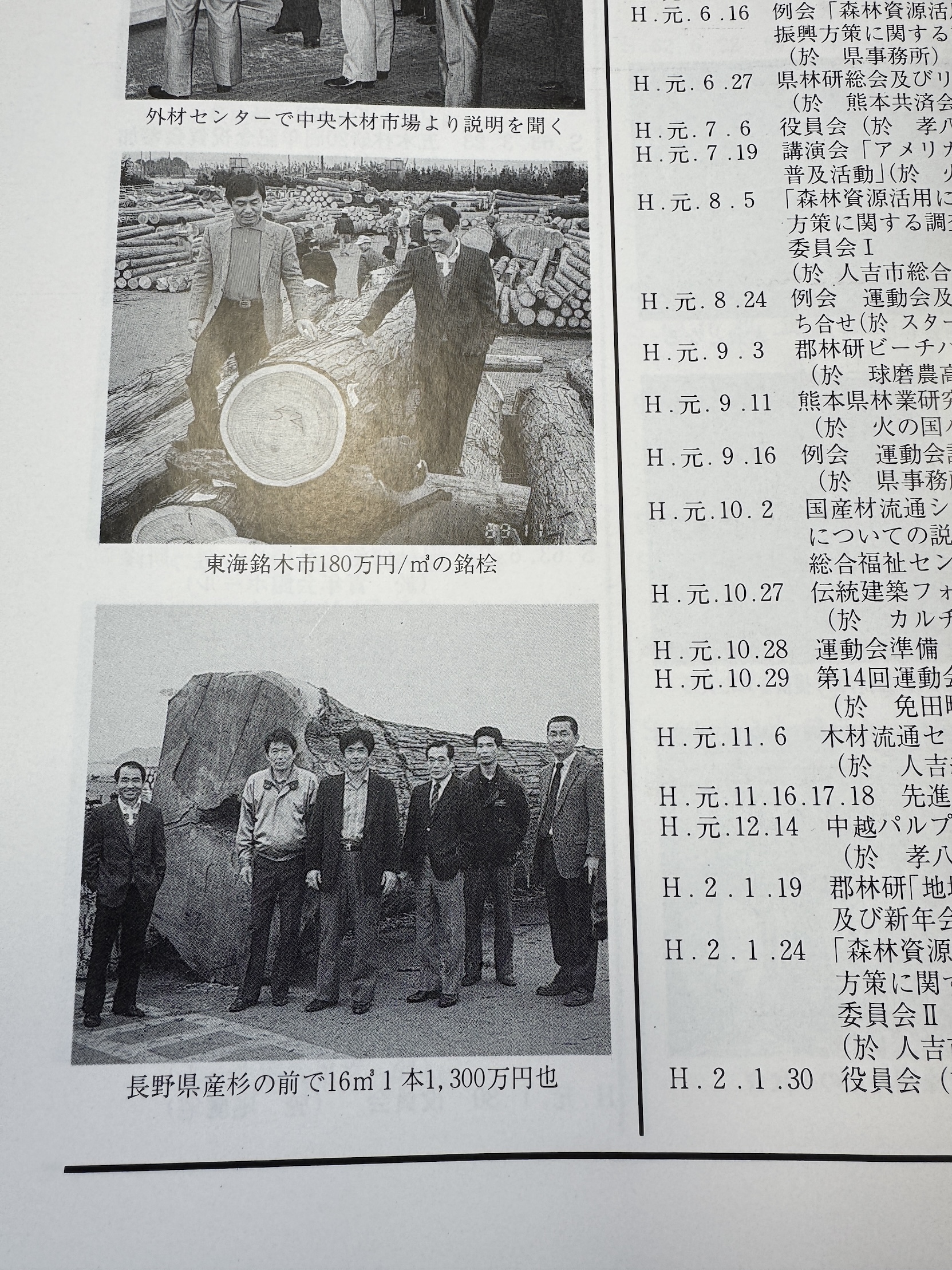

平野社長は、昭和61年ごろから、熊本県林業研究グループの球磨林業育友会に加入。

当時のメンバーは、殆ど2,000haとかの山主さんばかりだったそう。林研というよりは、林業経営者の集まりでした。

当時の視察研修の様子を見せていただきました。この頃は、鹿児島県や長野県など彼方此方に研修に行っていたそうです。

球磨林業育友会では、運動会も行われていたとか。

4トン車いっぱいの景品を積んで持って行っていたんですって?! 何とも景気のいいお話!!

林業機械の歴史

この写真…全国林業機械展協賛間伐研修って書いてある。

あぁ…これは、平成2年。こっち(熊本県)で、全国林業機械展示会というのが年に2回あったんですよ。全国の全てのメーカーが展示されていた。それが、たまたま錦町役場の前で開催された。その時に初めてグラップルやプロセッサーとかタワーヤードを見た。それまでは、トビ(トンビのクチバシに似た引っ掛けて使う手鉤)とか木馬(キンマ、木製のソリ)で、木を人力でひいて降りていた。

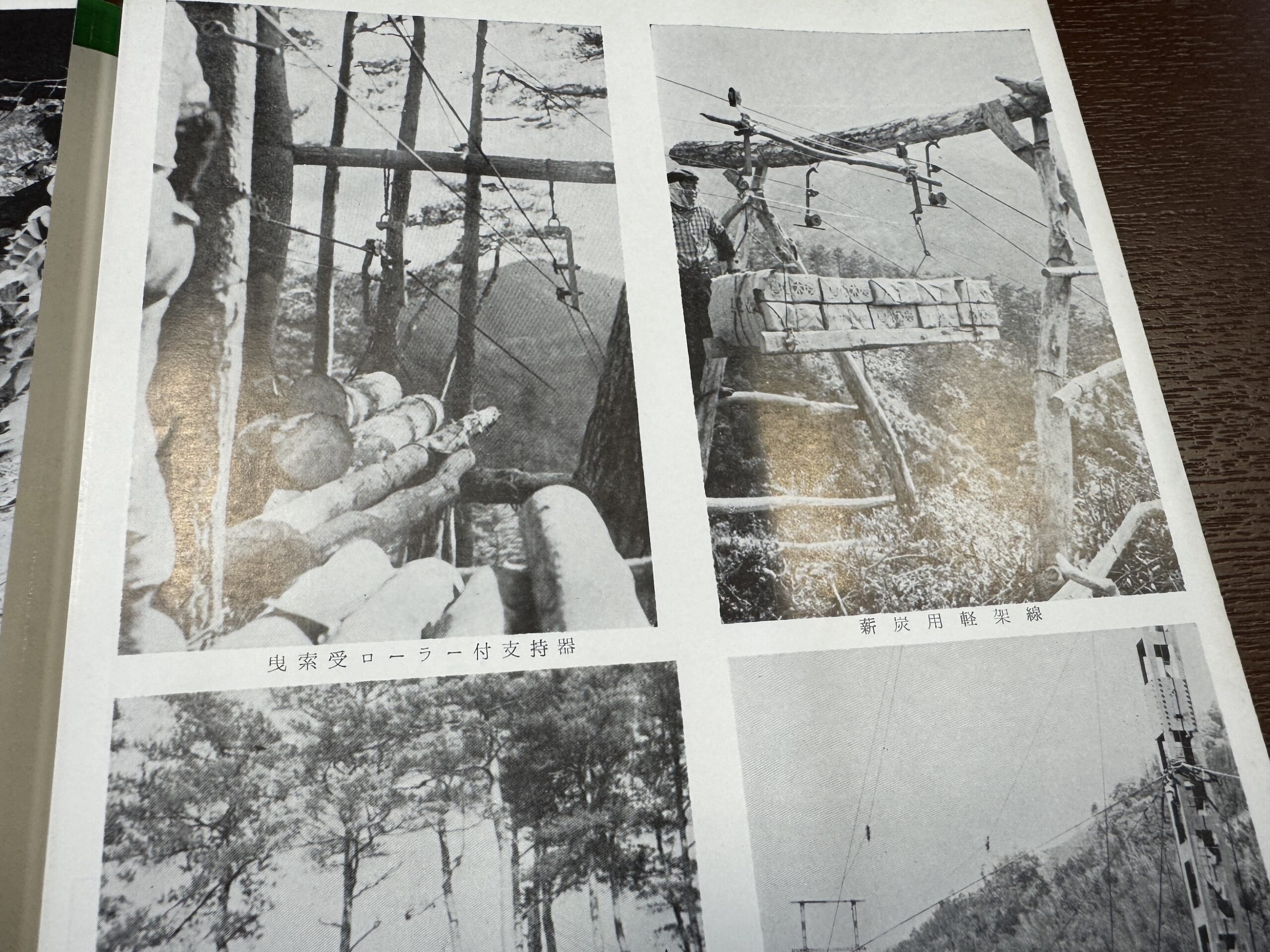

この頃は《運材》といって、荷の重みを利用して下ろしていた。今は、あげるのもさげるのも、動力で動かすでしょ? 昔は山のとっぺんから、ワイヤーを張っておいて、それに材木ぶら下げてその木の重さを利用して動いていた。こんな感じね(上の写真)

その当時は、このワイヤーロープや滑車とかブレーキ(制動機)がよく売れていた。

その後にエンジン付きウィンチ(ワイヤーロープを使う巻き上げ機)、集材機というものが出てきた。運材と集材。動力がつくと集材になる。機械集材装置ね。

創業してから、扱うモノもどんどん変わっていったんですね!

そう。最初はワイヤーロープ、で、そのワイヤーロープを動かす集材機、それからチェンソーも出てきて、草刈り機が出てきて…チェンソーは、確か昭和35年頃からだったな。

じゃあ、その前は、でっかいノコギリで⁈

そう。ノコギリとかヨキとか。

すっごい!! てか、昔のチェンソーってどんなだったんですか?

昔のチェンソーあるよ! 見る?

当時のチェンソーは、本社の入り口横のショーウィンドウ内と、綺麗なお姉さん達が待つ受付の下の方にありました!

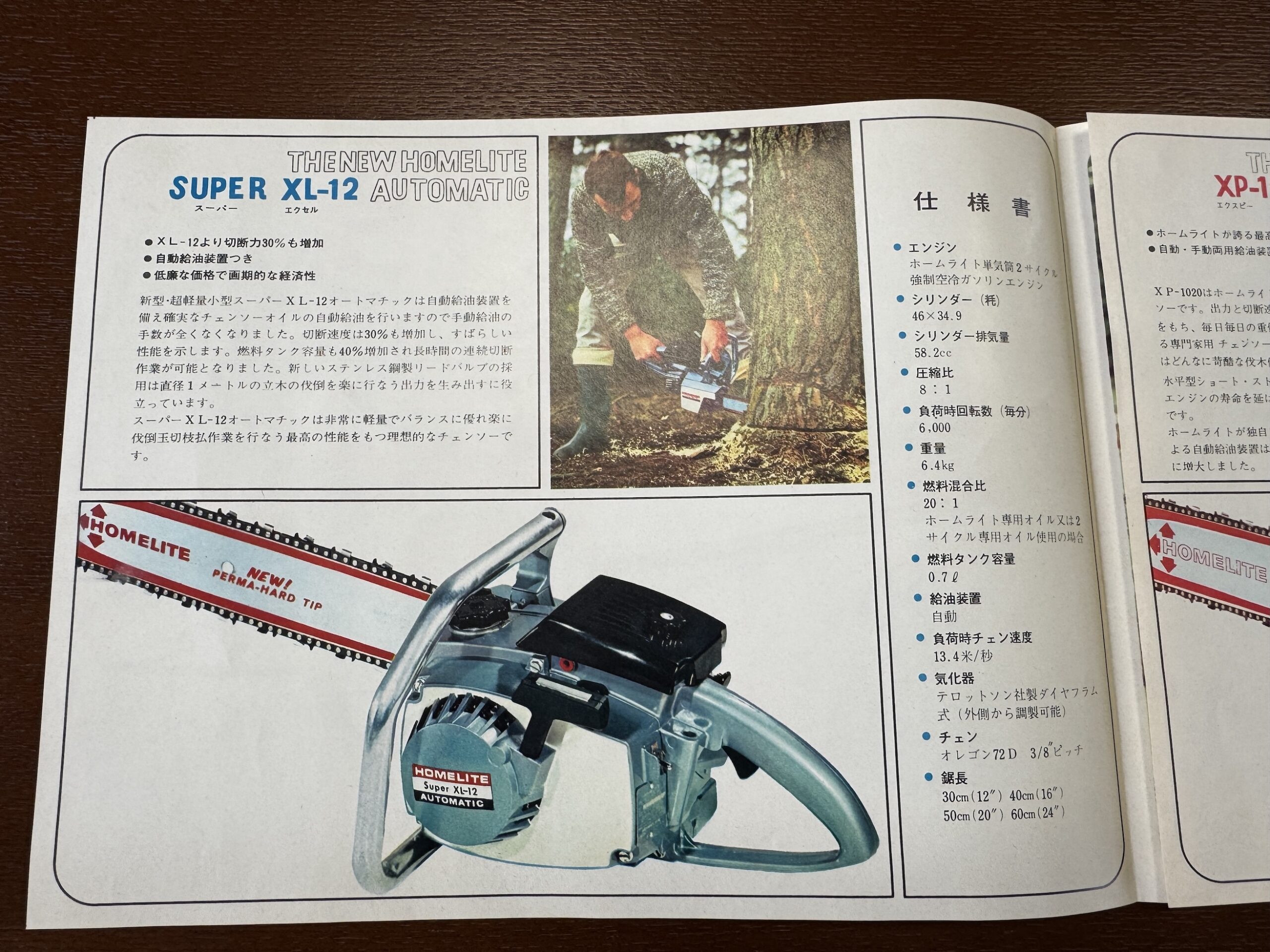

なんかメーカー、ホームライトって書いてある?? 聞いたことないメーカーですわ!!

わわっ!このShihl(スチール)のチェンソーもだいぶ古い!

Stihl(スチール)が世界で一番にチェンソーをつくったんですよ。

また一つ賢くなった。。

ちなみにね、昭和29年に洞爺丸台風といって青函連絡船が沈没した大惨事になった台風があるんだよね。その台風で、北海道の木がワサッと倒れた。それまでは、ノコギリとか斧を使って木を伐り倒していたけど、その台風の後に、倒れた木を処理するのにどうしようもならんという事でチェンソーを輸入しようとなって、日本でチェンソーを輸入するようになった。

凄い。そんな歴史が。

国産のチェンソーが普及するようになったのはその後からだよね。

当時のパンフレットを見せていただきました。

昔はね、チェンソーの納品の時は必ず2台持っていってエンジンが掛かる方を置いていった。

その頃のチェンソーはエンジンもなかなか掛からなかったし、クソ重いし、車なんてないし。だから、2台持ってってエンジンが掛かった方を置いていった。

オモロっ!!

木なんて、手のこで1日一本伐れば良い方、それがチェーンソーの登場で何本も伐れるようになったんだから。

防振機能なんてものも無かったし、白蝋病なんてものもお構いなし。

とにかくチェンソーが売れに売れまくった時代。

注:白蝋病(はくろうびょう、チェンソーやオートバイなど振動が伝わるハンドル操作を長時間行うことで発症する)

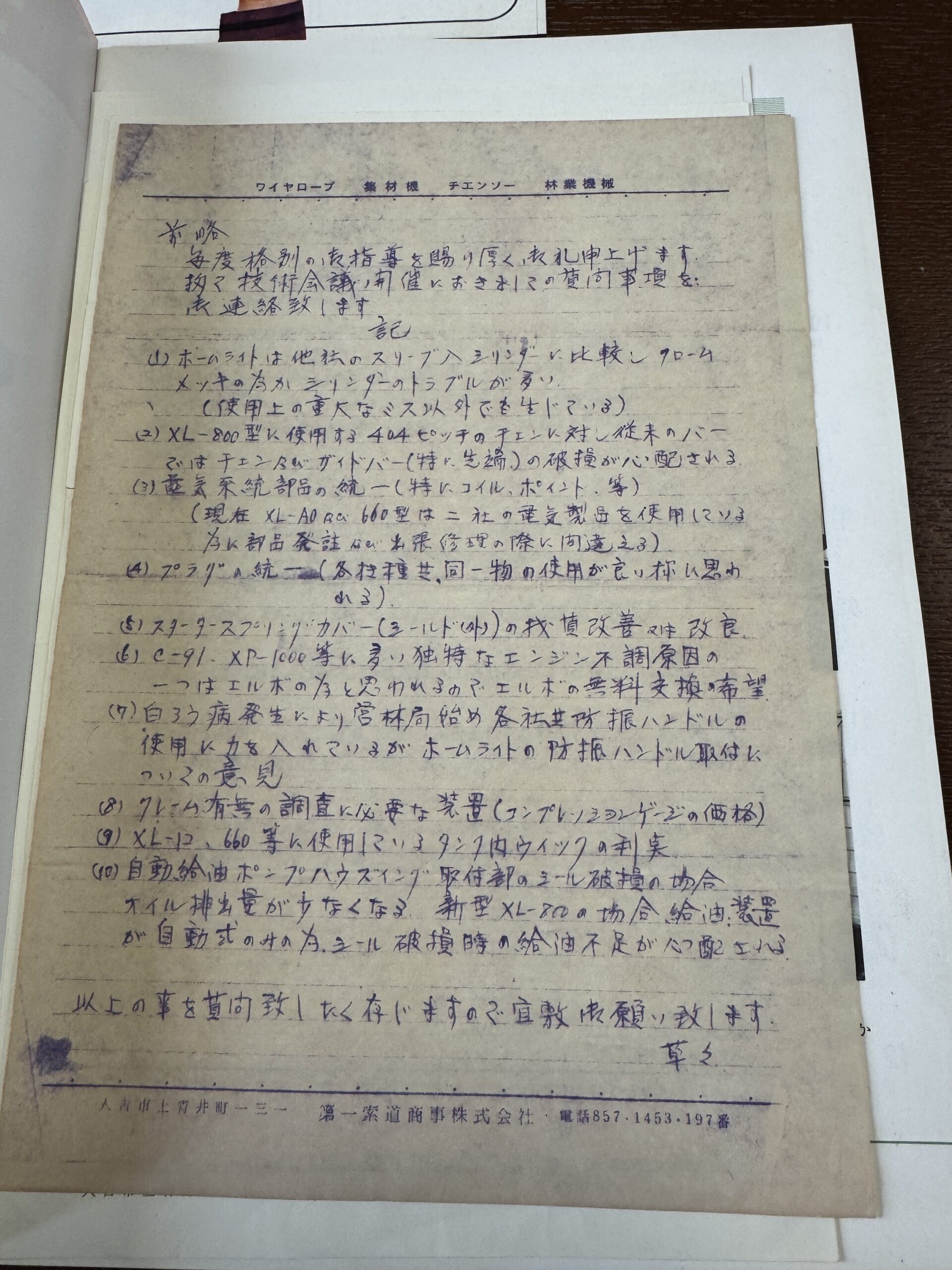

当時、平野社長がメーカーに仕様など確認するための手紙まで保存されておりました。

白蝋病についても書いてあります。

当時から、平野社長の安全に対する意識が垣間見えました。

災害のたびに進化する林業機械

平成2年に全国林業機械展があって、翌年の平成3年に台風19号(りんご台風)がきた。

熊本から大分、福岡…木が、ワァっと倒れた。

稲が台風で倒れるでしょ。あんな感じで、木が折れたり倒れたり。

で、その時に、前の年の全国林業機械展にグラップルってあったやん! 機械じゃないと人が近づけない。木が入り乱れて倒れてるから、人力で処理しようとしてもチェンソーが弾かれるから怪我人が続出する。これはグラップルで掴んで外さないと、となった。

当時、その倒木処理の際に、1年間で小国町で20人くらい亡くなったそうです。

その時一気に大型機械が入ってきて、計らずも林業界での重機の普及に繋がったとのこと。

目立ては大事

そういえば、アタイ目立て(チェンソーの刃を研ぐこと)すればするほど伐れなくなるんですけど、なんでなんでしょ!?

何でだろう…下手くそなのでは?

おっふ!

一回見てみれば分かるんだけどね。目立てする時の動作。ま、動作がおかしくてもちゃんと出来てる時もあるけど、その人の体の動かし方、力の入れ方を見てみないとね。

目立ては、チェンソー使用後は必ず行う。伐れなくなってから目立てするのでは遅すぎる。

伐れなくなったら刃をそこから、目立てすると時間もかかるし碌なことない。

例えばチェンソーを10秒使うとピストンは2,000回動くとするでしょ? 木を伐る時間が倍になれば、単純に倍になるでしょ。

その分、エンジンも摩耗するし、燃料もオイルも倍使うでしょ。

伐れないチェンソーは、エンジンにも負荷が掛かる。作業効率にも影響するし、何より安全にも影響する。

良いことないんですね。

うん。なにも良いことない。チェンソー使用後に毎回ちゃんと目立てすれば、何回もヤスリをかけなくて済む。これが伐れなくなった後でのヤスリがけだと時間も掛かるし、腕も疲れる。本当に何にも良いことない。

熊本県林業研究グループの会長交代について

平野社長は、熊本県林業研究グループの前会長ですよね?どれくらい務めてたんですか?

2、3年かな。

現在の熊本林研の会長は、とっても若いしファンキーだし! なんか今の会長に決まるまでに、一悶着あったとかなかったとか?

えっ?そんなのないよ。全国的に林業界は高齢化しているんだけど、それでもまだ熊本の林業界はまだ若い年代も多い。

次の会長が、私より少し下では面白くない。だから、思い切って若い方にお願いした。

確かに、國武君は髪もあんなだし(ピンク色)入れ墨(全身)もあるし。でも、風体がどうのというより、一生懸命やってくれると思った。

最初は、出来るかなって、多少は心配はあったけど今はもう安心してる。やっぱり、立場は人を育てる。

で、僕らはそろそろもう良いかなと林研を辞めようと思ったけど、なかなか辞めさせてもらえない。古株3人衆はまだ続けてる。(ラスボスがあと2人?!)

まだまだ辞めれんですよ! まだまだアタイ達の世代の面倒見てもらわなきゃですわ!!

林業の歴史を紡いできた重鎮。

現在、担っている林業系の役職だけでも10は超えています。それでも、お忙しい中でも林業のイベントにも進んで協力されております。

だって、、みんな若手が一生懸命盛り上げようとしよっけんが、何なっと、なんか、、応援出来ることがあればという気持ちとたい。

林業界の大きな歴史の変革期。

熊本林業界の重鎮は、まるで大自然のような懐深い姿で今後の行く末を見守っているかのようでした。

平野社長が活動されている球磨地区で林研活動をしたい方はお気軽にお問い合わせください。

球磨地区普及・林研グループ連絡協議会

(窓口 球磨地域振興局林務課)

0966-24-4115

[…] 記事はこちら […]