【肥後遊記】第拾捌譚 『肥後のよかとこ、あんなとこ』 Youは何しに肥後の国へ? その壱

江戸時代の地理学者・古川古松軒は熊本をどう見た?妖怪ひ~が辛口旅日記『西遊雑記』を片手に、当時の肥後をぶらり旅!驚きの方言や人吉の秘密とは?

肥後(熊本)のふしぎなもんの仲間を求めて、津々浦々を旅している妖怪ひ~でございます。

今回は、熊本県を訪れた江戸時代後期の地理学者・古川古松軒の足跡をたどって、妖怪ひ~が県内各地をぶらぶらと旅します!

はじめに・・・

日本全国を旅した古川古松軒については、あまりご存知の方は少ないかと思います。しかし、彼は様々な地方をめぐる中で、各地の歴史や風習などを記録しており、地域の習俗などを調べる上で、とても重要な人物です。ただし、彼は様々なことに対して辛口の評価をした人物ですが、彼が訪れた当時の肥後の国はどんなものだったか、追っていきたいと思います!

それでは、古川古松軒が訪れた熊本県の各地を紹介していきます!

江戸時代の探究者!地理学者・古川古松軒とは?

日本各地を歩き記録した紀行文の著者

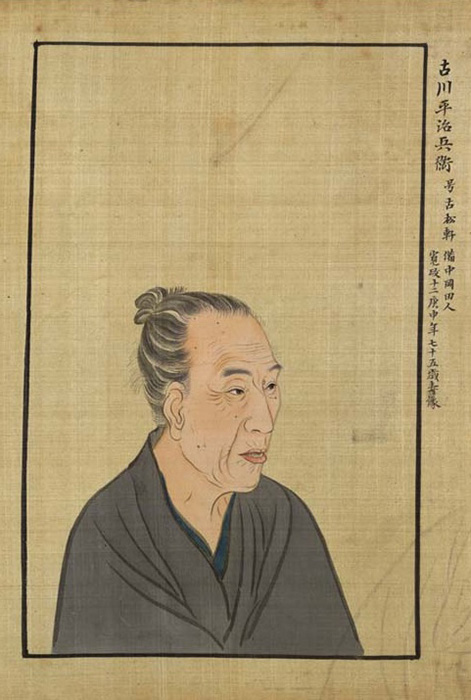

地理学者・古川古松軒(享保11年(1726年)~文化4年(1807年))は、江戸時代後期の備中国下道郡新本村(現在の岡山県総社市)の薬種業兼医師の家に生まれた人物で、50歳を過ぎて日本各地を巡りながら各地の地理・風俗・物産や、一般の人々の生活状態などを記録した人です。

「古川古松軒」『近世名家肖像』(東京国立博物館所蔵https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0024595)

彼の著作として有名なのは、58歳の時に著した山陽・九州の紀行文『西遊雑記』や63歳の時に幕府巡見使に随行して著した東北・蝦夷の紀行文『東遊雑記』があり、その他にも寛政の改革を行なった老中・松平定信の信任を得て、寛政5年(1793年)に幕府の命令により江戸周辺の地誌『四神地名録』など、様々なもがあります。

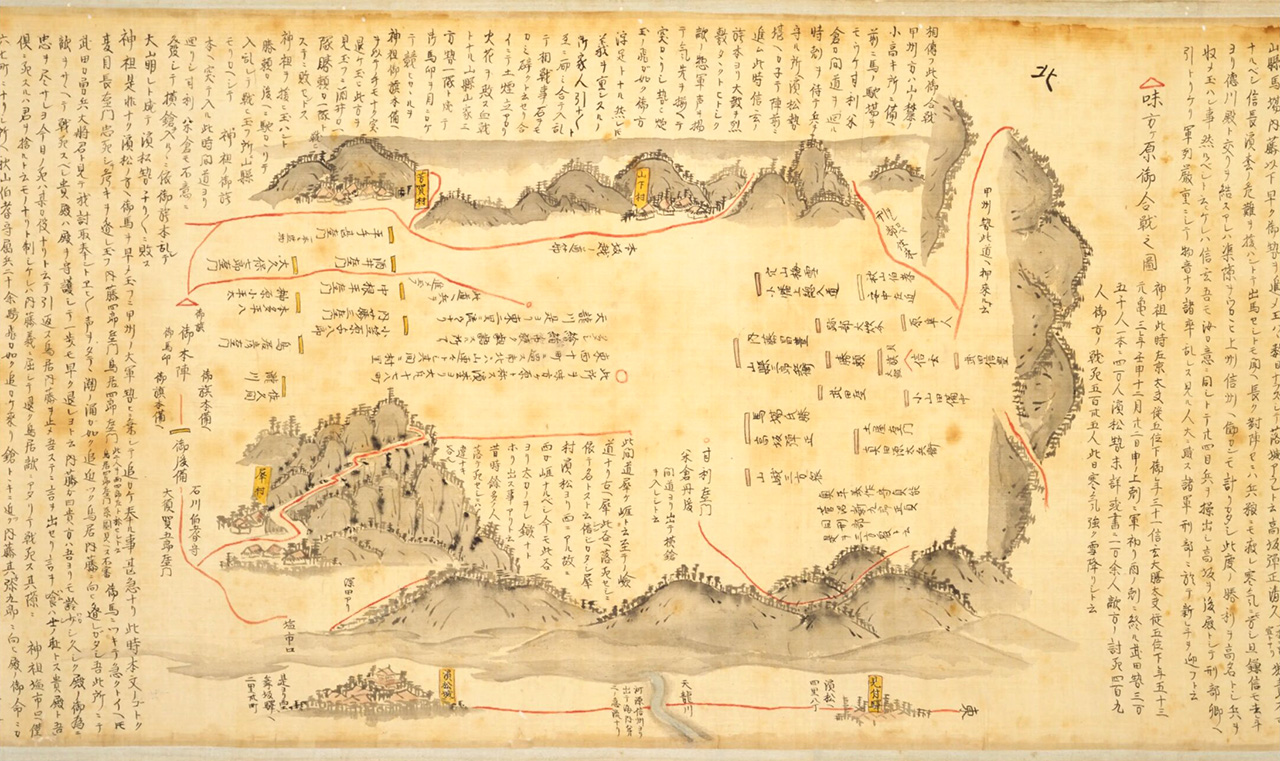

他にも彼は、徳川家康が戦った三方ヶ原や長篠などの古戦場跡に行き当時の軍勢の配置や合戦の流れなどを記録・分析した『御六戦記』を作成するなどもあり、机上の空論になりがちなものも現地を確認した上で考察を行うなど、その研究姿勢には見習うべきところがあります。

「味方ヶ原御合戦之図(三方ヶ原御合戦之図)」『御六戦記』国立国会図書館所蔵

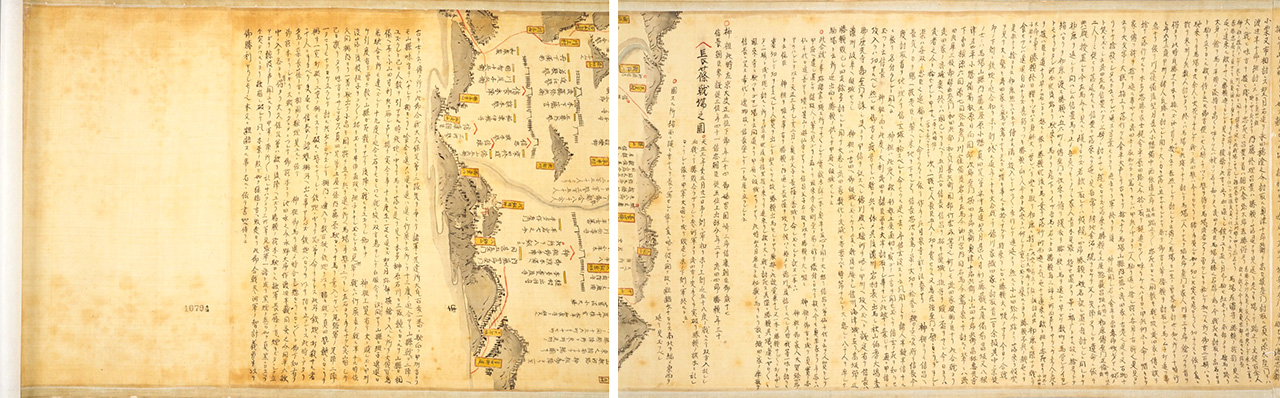

「長篠戦場之図」『御六戦記』国立国会図書館所蔵

「百聞は一見に及ばず」を貫いたフィールドワーク精神

古川古松軒の研究姿勢や考え方は、彼の著作にしばしば登場する「百聞は一見に及ばず」という言葉に表れており、実際に現地を自身の目で見て、歩いたりすることで得られる知識や経験を重要視していたことがわかります。

なかでも、俳人・松尾芭蕉も歌を詠んだ秋田県の「象潟」について、著作『東遊雑記』にて

百聞は一見に及ばず。兼ねて思ひしとは大に違ひ名高き程の勝地にはあらず。干満寺の境内よりは八十島一眼に見る所なし。干潟は無名の草茂り、枯木・割れ竹など打散りて汐入僅かなるにより漫々たる波浪にあらず。干満寺をぐるヾとりまわして島々の風景広く、悪しき所にはあらざれども名に聞こえしよりは悪し。定めて風景古へとはかはりしものなるべし。

と評しました。

この「象潟」の評価の良し悪しは芭蕉や古松軒などの各個人の好みなどによって変わるものですが、実際に名勝地を見てまわり、現地を確認するその姿勢は特筆すべきものです。

なお、現在の象潟は、文化元年(1804年)の大地震(象潟地震)で彼らの見た景色からは大きく変わってしまいましたが、かつての景勝地の名残を今も見ることができます。

古川古松軒の『西遊雑記』でたどる江戸時代の肥後(熊本)

坂は「太郎」?返事は「ナイナイ」?古松軒が聞いた肥後の方言

九州に上陸した古川古松軒は、豊後国(現在の大分県の一部)や日向国(現在の宮崎県)、薩摩国(現在の鹿児島県の一部)などを経由して、肥後の国には水俣から入ってきました。

そこで、彼は肥後の各地を巡りながら聞いた方言や言葉についても興味を示しました。ここでは、彼が記録した方言の中から3つの方言や言葉を紹介します。

①肥後の方言・言葉:「坂」の名を「太郎」と言う。

水俣より湯の浦へ三里、此間に綱木太郎(津奈木太郎)と称せる坂有り。(中略)肥後の方言にて坂の名は太郎と云て坂とは言わず。

と『西遊雑記』に記録されており、肥後の方言で「坂」の名を「太郎」と言っていたことがわかります。この綱木太郎(津奈木太郎)は、津奈木町と芦北町湯浦地区の境界にある峠で、薩摩街道の中でも難所の一つで、赤松太郎峠・佐敷太郎峠とあわせて、三太郎峠とも呼ばれます。この薩摩街道について、芦北町の職員の方が説明しているサイトもありますので、そちらも見てください!

なぜ、坂のことを太郎と言うのかについては、古川古松軒は地元の人たちに聞かなかったのか、書かれていません。

②肥後の方言・言葉:「○○様」を「○○殿」と言う。

肥後の在々(あちこちの村里)に入りては、百姓の妻女までも諸侯に様を付ず。薩摩候の薩摩殿、相良候は球磨殿と称せる事なり。

と『西遊雑記』に記録されています。あわせて、「古き言葉も今に残りて殊勝ならずや」ともあり、古川が当時の様々な人々が「様」を使っているのに対して、肥後の人々の言葉には「殿」という昔からの言葉遣いが残っていることに感心している様子がわかります。

また、古川は「殿」が「様」より人を尊ぶ言葉であったとしつつ、世の中の時流の移り変わりに任せるのも、また良しとしています。

③肥後の方言・言葉:返事を「ナイナイ」と言う。

他人から呼びかけられた際の返事として、

上方筋・中国・西国は「アイ」とも「ヘイ」ともいう」と「肥後は貴賤共に「ナヒナヒ(ナイナイ)と答える事にて

と『西遊雑記』に記録されており、肥後では身分に関係なく、「ナヒナヒ(ナイナイ)と返事をしていたことがわかります。

この古い方言や言葉が地方に残る現象については、江戸時代の学者も気付いていたが、民俗学者・柳田国男が『蝸牛考』で唱えており、方言の地理的分布はほぼ同心円状に、文化的中心地付近に新しい言い方が広まり、遠い所に古い言い方が残るという考え方です。

司馬遼太郎も「最も豊かな隠れ里」と称した人吉・球磨地方

作家・司馬遼太郎に「日本で最も豊かな隠れ里」と称された人吉・球磨地方を訪れた古川古松軒は、この地を見て

深山くるくると屏風をひきまわせしように地理分明の所にて、其うちの広き事甚だ大いなり

人吉は山の腰を幾曲となり廻り廻りて坂を登りて見渡すに、原野ひらけし所見へ、山奥にも風土良き所も有るものかなと不思議に思いし程なり

と記録しており、司馬遼太郎と同じような感想を持ったものと思われます。

また、古川は庄屋の家などに泊まりながら人吉・球磨の地を巡り、様々な事柄を記録していきました。その中でも、2つ古川が見聞きしたものをご紹介します!

旅人驚愕!宿代・米代が無料だった人吉藩の制度

人吉藩の領地であった「津げ村(告村)」(現在の芦北町告)には、番所が置かれていてここで往来切手の改めが行われており、ここで旅人は1人であっても村役人が番人を付けて村に送るという制度があり、旅人の泊まる宿代や米代が無料であったことが記録されています。また、その費用は領主(相良家)から出されていたことも記録されています。

この制度は、旅人にとっては道中の安全と宿泊費用が浮くことで大変良い制度ですが、古川はこの制度は他国の人々に領内の細かいところまで見聞きすることを制限するためのものであるとしています。この事に関して、古川は「人吉藩は知行2万石余(公式な石高)としながらも実際は凡そ10万石の土地であるという」と記載しており、外部からの旅人が国内の隅々まで見られて情報が広がるのを防ごうとしたのかもしれません。

海の魚以外は不足なし!豊かな食と物産

古川古松軒は、人吉・球磨の地を見て「諸品の中に海魚不自由のみにて、外(ほか)の品は何一つ不足なく」と記しており、山奥の領地であっても様々な品物がこの地にあった事がわかります。

その他にもお茶に関して「山中にて茶のおびただしく有るのみ」との記載があり、江戸時代にはお茶が人吉・球磨の地に多くあった事がわかります。

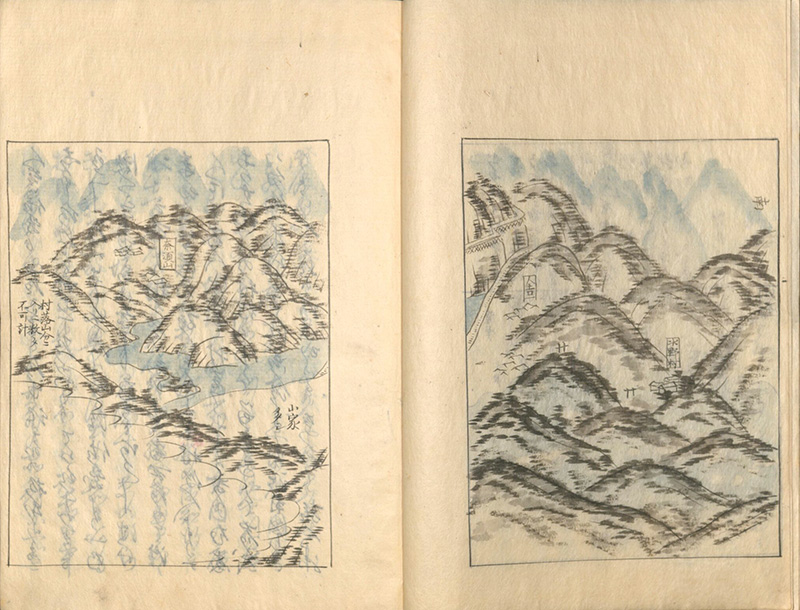

「球磨・人吉の図」『西遊雑記』(国文学研究資料館蔵)

また、古川の記録にはありませんが、江戸時代の九州の紀行文『菅の下葉』(作者不明)には球磨川の名物でもある鮎についての記載もあります。

これによれば、鮎一匹の重さ百十匁(約400グラム)で、この作者は5匹購入し値段が鳥目百文(約2,000円※1)で、この鮎を宿で調理してもらったところ味も格別であったことが記録されています。

※1 値段は『近世紀行文集成 第2巻(九州篇)』より引用

古川と「菅の下葉」の作者が旅した時代は違いますが、もしかすると古川もこの地の名物である鮎を食べたのかもしれません。

この投稿をInstagramで見る

【NEXT】

【肥後遊記】第拾玖譚 『肥後のよかとこ、あんなとこ』Youは何しに肥後の国へ?その弐

おまけ:大阪まで知られた?阿蘇の急坂「滝室坂」

様々なことを歩き記録した古川古松軒ですが、阿蘇の坂梨(阿蘇市一の宮町)についても触れており、

古人の方言に、大阪に坂なし、坂梨に坂有りとて、豊後より坂梨へ入るに片坂にて嶮(険)祖の下り坂一里半、豊後の西は肥後の国より小高き土地といふ

と『西遊雑記』に記しています。この坂梨の坂は、約3キロの急坂である滝室坂のことで、遠い大阪でもその名が知られていたことがわかります。

コメントをしたい方はこちらから